неизвестного почти никому, в то время как является крайне интересным.

Властью, данной мне от Бога, через посредство Архистратига Божиего Серафима, Царя-Искупителя Николая, всех Безплотных Сил Небесных и всех Святых, аз <имярек> связываю всех падших ангелов и всех демонических духов, включая всё, что относится к царству тьмы, силою Святаго Духа, и аз связываю их здесь и сейчас и низлагаю их в преисподнюю, во имя Господа Иисуса Христа, Аминь!

Крестим на четыре стороны. И они связаны и отправлены в преисподнюю.

Властию, данной мне от Бога, через посредство Архистратига Божия Серафима, аз, грешный <имярек>,

отныне запрещаю любую материальную и информационную помощь и клевету, направляемую от народа и Царства антихриста в поддержку вооруженных восставших против народа и Царства Христа, и предаю всех, нарушающих сие запрещение, анафеме.

Сие анафематствование действует до полного и всецелого покаяния всех преданных ему.

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. Аминь!

О МОЩАХ ПРЕПОДОБНОГО СЕРАФИМА САРОВСКОГО

«ИХ ТАМ НЕТ»

Обращение отца Виктора Новикова

В дополнение к ранеенаписанному Откровению мне захотелось поделиться с вами той историей, которая превратила меня из защитника мощей, лежащих в Дивеево, в человека, не признающего их подлинности.

Милостью Господней, с момента моего обращения к Богу мне было даровано восприятие благодати Божией, исходящей от мощей Его святых угодников. Оно было для меня не только большим утешением, но поддержкой и укреплением в вере, свидетельством её истинности, а также доказательством святости угодников Божиих и подлинности их мощей. Это ощущение я испытывал при каждом поклонении и прикладывании к мощам, и вначале воспринимал его не как дар Божий, а как их некое, хоть и сверхъестественное свойство, но доступное ощущению всякого человека.

И вот, представьте себе моё удивление, когда по приезде в Дивеево я не испытываю ни малейшей благодати от мощей, лежащих в Троицком соборе. Снова и снова прикладываюсь к ним, уверяя себя, что это и есть те самые мощи Преподобного Серафима Саровского, которые однажды, при перенесении их в город Саров, облекутся плотью, и батюшка Серафим восстанет из гроба, явив нам образ предстоящего в будущем воскресения всех без исключения умерших на Земле людей. Но сколько бы это я себе не внушал, у меня ничего не получалось: кто-то старательно рассеивал все мои самоубеждающие помыслы…

Попадающие под руку новые материалы, освещающие историю обретений мощей Преподобного, а также некоторые пророчества, о которых я раньше не знал, всё более и более приводили меня к мысли, что здесь что-то не так. И благодати нет, и исцелений от них не видно, в то время как при посещении других мест я, по-прежнему, испытываю немалую благодать при прикладывании к мощам, лежащим и на вскрытии, и под спудом. Батюшка Серафим не торопился просвещать меня по этому поводу, с улыбкой, видимо, наблюдая за моими недоумениями.

Но вот однажды, когда я окончательно склонился к мысли об их неподлинности, в один из дней Страстной Седмицы 1997 года, при обычном моём прикладывании ко гробику Преподобного я вдруг почувствовал ужасающее зловоние, исходящее от этих мощей, и чуть не вскрикнул, решив, что сёстры протёрли стекло тряпкой, принесённой из туалета! Но удержался в последний момент, подумав: «А вдруг это испытываю только я один?!» Но этот запах сохранялся и вечером того же дня, и на другой день, и был явно объективным! Тогда я решился спросить об этом кого-нибудь, и тут мне подвернулся случай.

К нам на работу в помещение бывшей монастырской риги пришла жена моего друга и коллеги по работе Лариса М. На мой вопрос, где ты была, ответила, что прикладывалась к мощам батюшки Серафима. Тогда я спросил её: «Ларис, а ты ничего...?», на что она ответила: «Ты, знаешь, запах как от старой бабки!». Тогда-то я и убедился, что это действительно был подлинный запах, который чувствовали все. После чего немного напрягся, потому что понял, что если этот запах станет усиливаться, то эти мощи вольно или невольно придётся укрывать под спуд или закапывать в землю. Но это зловоние, продержавшись три дня, исчезло и больше уже никогда не появлялось.

Пройдёт время, и Преподобный Серафим всё объяснит мне и расскажет и о судьбе Своих мощей, и мощей, лежащих в Серафимо-Дивеевской обители. И объяснит, что этот запах не был случайным, но был нарочитым показом причины будущего ухода этих мощей из Дивеево, подобно той, из-за которой были укрыты под спуд мощи благоверного Князя Александра Невского, перевезённые в Санкт-Петербург царём Петром Первым. «Святые мощи того не похотели» и «их там нет» - эти слова из воспоминаний Николая Александровича Мотовилова как раз об этом.

|

Тема: Содом и Гоморра

|

О МОЩАХ ПРЕПОДОБНОГО СЕРАФИМА САРОВСКОГО

- АКТ освидетельствования св. останков преп. Серафима, Саровского Чудотворца

- ДЕЯНИЕ Святейшаго Синода 29 января 1903 года

- Прославление преподобного Серафима Саровского

- Саровские торжества 1903 года

- Архимандрит Сергий (Тихомиров). ПИСЬМА ИЗ САРОВА. Отрывок за 18 Июля 1903 г.

- Необходимое разъяснение к недоумевающими о св. останках преподобного Серафима

- ЧУДЕСА при открытии мощей преп. Серафима Саровского

1903 ГОД

ЭПОХА ОБРЕТЕНИЯ МОЩЕЙ И ПРОСЛАВЛЕНИЯ

БАТЮШКИ СЕРАФИМА

АКТ

освидетельствования св. останков

преп. Серафима Саровского Чудотворца

"Во имя Отца и Сына и Святаго Духа.

В лето тысяча девятьсот третье от Рождества Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, января в одиннадцатый день, митрополит Московский и Коломенский Владимир, епископ Тамбовский и Шацкий Димитрий, епископ Нижегородский и Арзамасский Назарий, архимандрит Суздальский Серафим, архимандрит Вышенский Аркадий, игумен Саровский Иерофей, казначей Саровский иеромонах Климент, ключарь Тамбовского кафедрального собора священник Тихон Поспелов и прокурор Московской Святейшего Синода конторы князь Алексей Ширинский-Шахматов приступили к исполнению поручения Святейшего Правительствующего Синода по делу освидетельствования честных останков приснопамятного Саровского старца иеромонаха о. Серафима. По выслушании поздней Литургии, а затем отслуженной епископом Димитрием панихиды по в Бозе почившем старце призванные к освидетельствованию лица вступили в часовню, устроенную над могилой иеромонаха Серафима, при юго-восточном выступе летнего собора во имя Успения Пресвятыя Богородицы. Находящийся среди сей часовни надгробный чугунный памятник являет собою подобие гробницы, установленной на чугунной же подставке, которая, в свою очередь, основана на тесанном из камня цоколе. Этим надгробием совершенно убедительно определяется место упокоения блаженного старца о. Серафима. На памятнике имеется следующая надпись:

"Под сим знаком погребено тело усопшаго раба Божия иеромонаха Серафима, скончавшагося 1833 года января 2 дня, который поступил в сию Саровскую пустынь из Курских купцов на семнадцатом году возраста своего, скончался семидесяти трех лет. Все дни его посвящены были во славу Господа Бога и в душевное назидание православных христиан, в сердцах коих и ныне о. Серафим живет".

В возглавии надгробия, с западной стороны, помещено выпуклое бронзовое изображение блаженной кончины о. Серафима с надписью:

"Блаженная кончина о. Серафима, Саровской обители иеромонаха и пустынника. 1833 года генваря 2 дня".

С южной стороны памятника, внизу, на высоте двух с половиной вершков от пола, видно круглое отверстие, через которое чтущие память о. Серафима брали песок с его могилы. По распоряжению высокопреосвященнейшего митрополита Владимира, в часовню, в полдень, призваны были для изнесения описанного надгробия несколько человек из проходящих в обители различные послушания. Надгробие и подставка к оному вынесены были во вновь сооруженный храм над келией о. Серафима. По изнесении памятника, затворена была входная дверь, и несколько умелых работников, под наблюдением сведущего каменщика, разобрали тесаный каменный цоколь, а затем выбрали весь песок на глубине одного аршина до свода, выложенного над могилой приснопамятного старца Серафима. Свод очищен был к 4 часам пополудни. Посредине, с северной стороны, свод оказался разобранным на пространстве одного квадратного аршина и место это заложено тремя кусками толстой доски. Отверстие это было проломано в своде по распоряжению преосвященного Димитрия, епископа Тамбовского, производившего в августе прошлого, 1902 года, предварительное освидетельствование гроба и останков о. Серафима по особо доверительному поручению Святейшего Синода. За сим разобран был самый свод, сложенный из весьма крупного одномерного кирпича, легко рассыпавшегося на слоевидные куски. Внутри склепа присутствующие увидели гроб колоду из дубового дерева. Ввиду невозможности произвести тщательный осмотр честных останков старца Серафима на глубине 1 аршина 14 вершков, признано было необходимым поднять гроб из склепа, что и было исполнено с особенною осторожностью, причем под колоду подведены были холсты, которыми гроб был поднят и установлен с северной стороны могилы на особом приуготованном столе.  После сего присутствующие приступили к тщательному осмотру внешнего вида гроба-колоды, причем оказалось, что таковой имеет следующие размеры: в обхвате - в головах 2 аршина 12 вершков с половиной, в ногах - 2 аршина 10,5 вершка и длина 3 аршина 0,5 вершка; цвет гроба почти черный. Дно гроба в ногах, с правой стороны, а также верхняя часть крышки несколько истлели, и во многих частях наружной оболочки, при испытании, дерево оказалось мягким и сырым. Тем не менее, в целом, гроб оказался крепким. По снятии крышки гроба, внутренние его стенки также оказались сырыми, в трех местах покрытыми плесенью, хотя при этом никакого запаха ощущаемо не было. В гробу присутствующие увидели: ясно обозначенный остов почившего, прикрытый остатками истлевшей монашеской одежды. Тело приснопамятного о. Серафима предалось тлению. Кости же его, будучи совершенно сохранившимися, оказались вполне правильно размещенными, но легко друг от друга отделяемыми. Волосы главы и брады, седовато-рыжеватого цвета, сохранились, хотя и отделились от своих мест. Подушка под главою приснопамятного о. Серафима оказалась наполненной мочалой. На ногах имеются лычные "ступни". Под руками приснопамятного о. Серафима обнаружен медный литой крест размером приблизительно в 3 вершка.

После сего присутствующие приступили к тщательному осмотру внешнего вида гроба-колоды, причем оказалось, что таковой имеет следующие размеры: в обхвате - в головах 2 аршина 12 вершков с половиной, в ногах - 2 аршина 10,5 вершка и длина 3 аршина 0,5 вершка; цвет гроба почти черный. Дно гроба в ногах, с правой стороны, а также верхняя часть крышки несколько истлели, и во многих частях наружной оболочки, при испытании, дерево оказалось мягким и сырым. Тем не менее, в целом, гроб оказался крепким. По снятии крышки гроба, внутренние его стенки также оказались сырыми, в трех местах покрытыми плесенью, хотя при этом никакого запаха ощущаемо не было. В гробу присутствующие увидели: ясно обозначенный остов почившего, прикрытый остатками истлевшей монашеской одежды. Тело приснопамятного о. Серафима предалось тлению. Кости же его, будучи совершенно сохранившимися, оказались вполне правильно размещенными, но легко друг от друга отделяемыми. Волосы главы и брады, седовато-рыжеватого цвета, сохранились, хотя и отделились от своих мест. Подушка под главою приснопамятного о. Серафима оказалась наполненной мочалой. На ногах имеются лычные "ступни". Под руками приснопамятного о. Серафима обнаружен медный литой крест размером приблизительно в 3 вершка.

По освидетельствовании, останки в Бозе почившего были накрыты глазетом, а гроб-колода обвязан в головах и ногах прочным шелковым шнуром, концы которого, на особой доске, были припечатаны именною печатью высокопреосвященнейшего Владимира, митрополита Московского. Засим гроб опущен был в могилу, покрыт парчевым покрывалом, а склеп задвинут деревянным щитом, поверх которого положен ковер и установлен облаченный в белый глазет стол, на коем утверждена икона Пресвятыя Богородицы, именуемая "Умиление", и возжена лампада. Производившие освидетельствование покинули часовню в шесть часов пополудни.

Подлинный акт подписали:

Владимир, Митрополит Московский и Коломенский

Димитрий, Епископ Тамбовский и Шацкий

Назарий, Епископ Нижегородский и Арзамасский

Суздальский Архимандрит Серафим (Чичагов)

Настоятель Вышенской пустыни Архимандрит Аркадий

Настоятель Саровской пустыни Игумен Иерофей

Казначей Саровской пустыни Иеромонах Климент

Ключарь Тамбовского кафедрального собора Священник Тихон Поспелов

Прокурор Московского Святейшаго Синода Конторы Князь Алексий Ширинский-Шихматов.

ДЕЯНИЕ Святейшаго Синода

29 января 1903 года

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа.

Cемьдесят лет тому назад, во 2-й день января 1833 года, в Саровской пустыни мирно отошел ко Господу блаженный cтарец иеромонах Серафим. Своею высокою истинно-христианскою подвижническою жизнию он еще у современников своих стяжал общую к себе любовь и веру в действенную силу пред Богом его святых молитв, а после его блаженной кончины память о нем, утверждаемая все новыми и новыми знамениями милости Божией, являемыми по вере в его молитвенное предстательство пред Богом за притекающих к нему, широко распространяется в православном Русском народе и с глубоким благоговением им чтится. Вся жизнь его представляет высоко поучительные образцы истинно христианскаго подвижничества, пламенной веры в Бога и самоотверженной любви к ближним. Еще юношею он оставляет родительский дом в городе Курске и, никому неведомый, приходит в Саровскую обитель.

Здесь он начинает жизнь свою с первых степеней послушания и смиренно проходит их, от всех приобретая любовь к себе и уважение за свою кротость и смирение. Восемь лет проходит предварительный искус в готовности его вступить на путь иноческой жизни и, 18 августа 1786 г., принимает иноческое пострижение с именем Серафима, а чрез два месяца поставляется в сан иеродиакона. Ограждаемый смирением, отец Серафим восходил от силы в силу в духовной жизни. Как иеродиакон, он все дни, с утра до вечера, проводил в монастыре, совершая службы, исполняя монастырския правила и послушания, а вечером удалялся в пустынную келлию, проводя там ночное время в молитве и рано утром опять являясь в монастырь для исполнения своих обязанностей. 2 сентября 1793 года он рукополагается в сан иеромонаха и с вящшею ревностию и усугубленною любовию продолжает подвизаться в духовной жизни. Его более не удовлетворяет, сам по себе для других тяжкий, труд иноческой жизни: молитвы, пост, послушание, нестяжательность. В нем раскрывается жажда высших и высших подвигов. Он покидает монастырское общежитие и удаляется, для подвигов, в одинокую пустынную келлию в глухом сосновом Саровском лесу; пятнадцать лет проводит здесь в совершенном уединении, соблюдая строгий пост и непрестанно упражняясь в молитве, чтении слова Божия и телесных трудах. Подражая древним святым столпникам, он, подкрепляемый и утешаемый благодатною помощью, 1000 дней и ночей проводит, стоя на камне, с воздетыми к небу руками, повторяя молитву: "Боже, милостив буди мне грешному". Окончив отшельническую жизнь, он снова приходит в Саровскую обитель и здесь, как бы в гробе, заключается в затвор на 15 лет, причем на первыя пять лет налагает на себя обет молчания. Весь осиянный благодатию Святаго Духа чрез непрестанное молитвенное возношение ума и сердца к Богу, он неоднократно удостоивался видений из горняго мира. Созревши в духовной жизни, он, уже старец, всего себя посвящает на деятельное служение ближним. И богатые и бедные, и знатные и простые ежедневно тысячами стекались к его келлии и, падая ниц пред согбенным старцем, открывали тайны своей совести, поверяли свои скорби и нужды и принимали с искреннею любовию и благодарностию каждое его слово. Всех он встречал с любовию и радостию, называя при этом: "батюшка мой, матушка моя, радость моя". Всех благословлял, поучал, назидал, многих исповедывал, больных, исцелял, многим давал лобызать висевшее у него на груди медное Распятие,- его материнское благословение, или святую икону, стоявшую у него на столе, иным давал в благословение антидору или святой воды, или сухариков, другим начертывал на челе знамение креста елеем из лампады, некоторых обнимал и лобызал с приветствием: "Христос воскресе". Духовная радость проникала старца настолько что его никогда не видали печальным или унывающим, и это радостное настроение духа он старался передавать и другим. Из добродетелей христианских его более всего украшали кротость и незлобие, крайнее смирение и нестяжательность. Совершив свое земное поприще, чистый душею, смиренный и любвеобильный старец тихо и мирно почил о Господе,стоя на коленях пред иконою Божией Матери Умиления, с поникшею главой и руками, приложенными к персям. После его блаженнаго в Господе успения, память об его высоком подвижническом житии не только не ослабевает, но постоянно все более и более возрастает и утверждается среди православного народа Русскаго во всех его сословиях. Православный народ в глубине сердца чтит блаженного старца истинным угодником Божиим и верует, что и по отшествии своем из сего мира он, не оставляет своим предстательством пред Господом всех притекающих к нему. И Господь Бог, дивный и славный во святых Своих, благоволил явить молитвенным предстательством отца Серафима многия чудесныя знамения и исцеления. Вполне разделяя веру народную в святость приснопамятного старца Серафима, Святейший Синод неоднократно признавал необходимым приступить к должным распоряжениям о прославлении праведного старца.

В 1895 году преосвященным Тамбовским было представлено в Святейший Синод произведенное особою коммиссией разследование о чудесных знамениях и исцелениях, явленных по молитвам отца Серафима с верой просившим его помощи.

Расследование это, начатое коммиссией 3 февраля 1892 г., окончено было в авгуете 1894 года и производилось в 28 епархиях Европейской России и Сибири. Всех случаев благодатной помощи по молитвам старца Серафима было обследовано коммиссией 94, причем большая часть их была достаточно удостоверена надлежащими свидетельскими показаниями. Но указанное число случаев благодатной помощи по молитвам старца являлось далеко не соответствующим их действительному числу: в архиве Саровской обители, по свидетельству названной коммиссии, сохраняются сотни писем от разных лиц с заявлениями о полученных ими благодеяниях чрез молитвенное обращение к старцу Серафиму. Так как эти заявления оставались не только не обследованными, но и нигде не записанными, то Святейший Синод поручил преосвященному Тамбовскому предписать настоятелю Саровской пустыни собрать и записать сведения о наиболее замечательных случаях благодатной помощи по молитвам старца, не бывших доселе записанными, и на будущее время тщательно вести запись всех могущих быть новых чудесных знамений по молитвам отца Серафима. После сего преосвященным Тамбовским дважды, в начале и конце 1897 года, представлялись в Святейший Синод собрания копий письменных заявлений разных лиц о чудесных знамениях и исцелениях, совершившихся по молитвам отца Серафима. Не находя еще тогда благовременным приступать к окончательному суждению о прославлении Саровского подвижника, по поводу упомянутых представлеяий преосвященного Тамбовского, Святейший Синод дважды подтверждал настоятелю Саровской пустыни продолжать вести запись могущих быть новых чудесных знамений по молитвам старца. В минувшем 1902 году, 19 июля, в день рождения старца Серафима, Его Императорскому Величеству благоугодно было воспомянуть и молитвенные подвиги почившего, и всенародное к памяти его усердие, и выразить желание, дабы доведено было до конца начатое уже в Святейшем Синоде дело о прославлении благоговейного старца.

Святейший Синод, разсмотрев во всей подробности и со всевозможным тщанием обстоятельства сего важного дела, нашел, что многочисленные случаи благодатной помощи по молитвам старца Серафима, обследованные надлежащим образом, не представляют никакого сомнения в своей достоверности и по свойству их принадлежат к событиям, являющим чудодейственную силу Божию, ходатайством и заступлением отца Серафима изливаемую на тех, кои с верой и молитвой прибегают в своих душевных и телесных недугах к его благодатному предстательству. Вместе с сим Синод, желая, чтобы и всечестные останки приснопамятного старца Серафима были предметом благоговейного чествования от всех притекающих к его молитвенному предстательству, поручил преосвященному митрополиту Московскому произвести их освидетельствование. 11 января сего года митрополит Московский Владимир и епископы Тамбовский Димитрий и Нижегородский Назарий, присоединив к себе Суздальского архимандрита Серафима и прокурора Московской Синодальной Конторы князя Ширинского-Шихматова и еще четырех духовных лиц, произвели подробное освидетельствование гроба и самых останков отца Серафима, о чем и составлен ими особый акт за собственноручною всех подписью. Посему Святейший Синод, в полном убеждении в истинности и достоверности чудес, по молитвам старца Серафима совершающихся, воздав хвалу дивному во святых Своих Господу Богу, присно благодеющему твердой в праотеческом Православии Российской Державе, и ныне, во дни благословенного царствования Благочестивейшего Государя Императора Николая Александровича, как древле, благоволившему явить прославлением сего благочестия подвижника новое и великое знамение Своих благодеяний к православному народу русскому, подносил Его Императорскому Величеству всеподданнейший доклад, в котором изложил следующее свое решение: 1) благоговейного старца Серафима, почивающего в Саровской пустыни, признать в лике святых, благодатию Божиею прославленных, а всечестные останки его - святыми мощами и положить оные в особо уготованную усердием Его Императорского Величества гробницу для поклонения и чествования от притекающих к нему с молитвою, 2) службу преподобному отцу Серафиму составить особую, а до времени составления таковой, после дня прославления памяти его, отправлять ему службу общую преподобным, память же его праздновать как в день преставления его, 2 января, так и в день открытия святых его мощей, и 3) объявить о сем во всенародное известие от Святейшего Синода.

При докладе сем представлены были на Монаршее усмотрение подлинный акт освидетельствования всечестных останков отца Серафима и краткое описание случаев чудодейственной помощи его прибегавшим к его заступлению. На всеподданнейшем докладе о сем Святейшаго Синода, Государь Император, в 26-й день января сего года, соизволил Собственноручно начертать:

"Прочел с чувством истинной радости и глубокого умиления"

Выслушав сии Всемилостивейшия слова, Святейший Синод, по определению от 29 января 1903 года, постановил поручить преосвященному Антонию, митрополиту С.-Петербургскому и Ладожскому, совместно с преосвященными Тамбовским и Нижегородским, совершить, в 19-й день июля текущаго года, торжественное открытие мощей преподобнаго отца Серафима, Саровскаго чудотворца.

Святейший Синод возвещает о сем благочестивым сынам Православной Церкви, да купно с ним воздадут славу и благодарение Господу тако изволившему, и да приимут сие явление новаго заступника и чудотворца, яко новое небесное благословение на царствование Августейшего Монарха нашего, подъемлющаго неусыпные труды ко благу православнаго народа Русскаго и своею Царскою любовию и попечением объемлющаго всех своих верноподданных всякаго звания и состояния.

Прославление преподобного Серафима Саровского

В 1901 году Святейший Синод Русской Православной Церкви поручил архиепископу Тамбовскому Димитрию обследовать могилу, гроб и останки старца Серафима, собрать весь материал к предстоящему прославлению угодника Божия. Архиепископ Димитрий в начале следующего (1902) года, в сопровождении духовных лиц и лиц гражданской администрации, прибыл в Саров и приступил к обследованию захоронения. Напомним: могила батюшки Серафима находилась с правой стороны Успенского собора. Усердием почитателей над могилой была поставлена прекрасная часовня и воздвигнуто тяжелое чугунное надгробие над склепом.

Когда разобрали надмогильный свод, перед архиепископом Димитрием и членами Комиссии предстала совершенно неожиданная картина: могила подвижника оказалась затопленной, и вода полностью покрывала крышку гроба. Архиепископ Димитрий решил немедленно прекратить дальнейшее освидетельствование, составил по этому случаю акт и с пояснениями отправил Святейшему Синоду о сем донесение. Авторитетные хозяйственники и саровские старцы пришли к мнению: вода попала в могилу преподобного при водопроводных работах, происходивших здесь лет сорок тому назад. Так что гроб отца Серафима стоял в воде длительное время; это побудило архиепископа Димитрия испросить дальнейших указаний Синода.

Пока происходил обмен мнений, еще сильнее в верующей среде проявилась Божественная милость к людям, с верою призывавшим на себя заступление великого старца. Синод решил продолжить обследование честных мощей и сделать все необходимые приготовления к достойному их прославлению. Вскоре Тамбовского архиепископа Димитрия перевели на Казанскую кафедру, а в Тамбов поставили преосвященноro Иннокентия (Беляева).

17 декабря 1902 года Император Николай II приказал Комиссии по устройству Саровских торжеств продолжить обследование. В ее состав входили: митрополит Московский Владимир (Богоявленский), архимандрит Серафим (Чичагов) и Алексей Александрович Ширинский-Шахматов. В состав этой Комиссии со специальным поручением также входил князь Михаил Сергеевич Путятин, архитектор сооружаемой раки. Для охраны порядка в Саров откомандировали капитана Д. Н. Ломана с командою Гвардейского батальона. Все эти лица выехали 9 января 1903 года из Петербурга и 10-го уже были в Дивееве, откуда, переночевав, с рассветом выехали в Саров.

Пленительным зимним утром прибыли петербуржцы в монастырь. Благоговейно помолились в храме, исповедались, причастились Святых Христовых Таин, затем в келии игумена Иерофея приступили они к уточнению программы занятий. Во всем этом непосредственное участие принимал высокопреосвященный Иннокентий и приехавшие с ним из Тамбова протоиерей кафедрального собора Тихон Поспелов и епархиальный архитектор. В три часа пополудни Комиссия перешла в часовню-усыпальницу и, по совершении соборне панихиды, приступили к разборке чугунного надгробия. Когда каменные работы исполнили, ключарь Тамбовского собора и князь Ширинский-Шахматов с зажженными восковыми свечами спустились в могилу, наполненную водою. С помощью заведенных под гроб холстов и веревочных снастей, усилиями монастырской братии гроб-колоду подняли наверх и поставили на деревянные балки, опиравшиеся на края могильного склепа. Поставили гроб с небольшим уклоном вперед, так что головная часть его несколько возвышалась, и вода, скопившаяся в нем, могла вытечь через отверстия. Позже всего этого гроб покрыли заранее приготовленным дощатым чехлом и парчевым покрывалом, поверх водрузили образ, затеплили пред ним лампаду и в головах установили большой серебряный подсвечник. Без промедления отслужили панихиду, составили протокол о действиях Комиссии, после чего митрополит Владимир благословил совершение ежедневных панихид по старце Серафиме.

Акт (протокол) освидетельствования мощей приведен выше.

На другой день, 12 января, члены Комиссии, оставив часовню с гробом преподобного на попечение монастырского начальства, выехали из Сарова. В течение почти полугода: с 11 января до начала июля 1903 года гроб находился в том самом положении, в котором оставили его члены Комиссии; вода по каплям вытекала из гроба, падая на дно открытой могилы, благодаря чему ко времени, назначенному для переложения мощей в новую раку - 3 июля, гроб уже достаточно обсох.

Как было упомянуто, сооружение раки поручили князю М. С. Путятину. Нужно было, во-первых, устроить и установить каменную гробницу на ступенчатом помосте в правой арке Саровского Успенского собора, во-вторых, сделать наподобие старой дубовой колоды - новую, значительно легче старой, затворяющуюся на ключ и приспособленную для помещения в каменной гробнице, в-третьих, сделать из тонких кипарисовых досок новый гробик для положения в нем честных останков и, в-четрертых, установить бронзовую сень на четырех каменных колоннах, которая должна завершить собою всё это новое сооружение. Работы предварительно выполнялись в Петербурге, в Москве и самом Сарове.

Все последующие действия Комиссии совершались под непосредственным и личным руководством высокопреосвященнейшего митрополита Петербургского Антония (Вадковского).

3 июля в часовне в 9 часов утра у гроба о. Серафима митрополит Антоний с сонмом духовенства отслужил панихиду, по окончании которой гроб был поднят назначенными для сего лицами из духовенства и торжественно перенесен в "Больничную" святых Зосимы и Савватия церковь, в алтаре которой и предположено было совершить омовение честных останков о. Серафима. Надо заметить, что это перенесение не ускользнуло от взоров скопившихся в Сарове паломников. По внесении в храм, гроб был установлен посредине храма на том надгробии, которое ранее находилось над могилою преподобного. По неотступной просьбе усердствующих богомольцев, желавших видеть и хотя бы прикоснуться к гробу преподобного Серафима, митрополит Антоний благословил допускать народ на некоторое время ко гробу преподобного, и люди в течение часа непрерывною толпою шли в храм, дабы видеть и поклониться драгоценной для них святыне. По выходе народа из храма, гроб с всечестными останками преподобного внесен был иеромонахами через северные двери в алтарь, и здесь митрополитом Антонием совместно с епископами Назарием и Иннокентием и другими лицами было совершено омовение честных останков о. Серафима и переложение их в новый кипарисовый гроб. Между престолом и северной стеной алтаря поставлен был особый стол, на который и выложили потом честные останки о. Серафима. Участие в омовении принимали: архимандрит Серафим (Чичагов), о. ключарь Тамбовского кафедрального собора, священник Т. Поспелов, благочинный монастыря, Саровский иеромонах, под личным руководством владыки-митрополита и в присутствии князя А. А. Ширинского-Шахматова и князя М. С. Путятина.

Присутствовавшие при открытии крышки гроба свидетельствуют, что честные останки преподобного были завернуты в момент погребения в монашескую куколь. Отец Серафим лежал в гробу на дубовых стружках. Все содержимое гроба, ввиду дубильных свойств стружки, и самые честные останки, и седые волосы на голове, бороде и усах, и все одеяние преподобного - белье, холщевый подрясник, мантия, епитрахиль и куколь - все окрасилось в один цвет, напоминающий корку черного ржаного хлеба. В целях соблюдения тишины и безмолвия, в храме пред особым аналоем назначенный иеродиакон читал канон из вновь составленной службы преподобному Серафиму Саровскому.

Известно также, что с самого начала омовения честных мощей в алтаре стало распространяться ясно ощущаемое всеми присутствующими благоухание, запах цветов гвоздики и свежего липового меда. Июльский день был ясный, солнечный, жаркий, и церковные окна были открыты настежь. Думалось, что где-нибудь поблизости косят траву и этот аромат исходит от скошенных цветов и свежего сена. А владыка-митрополит, проходя по церкви, обратился к присутствующим даже с такими словами: "Братие, братие, а какое же это у вас мыло, что-то уж очень душистое". Но оказывается мыло было то самое, которое привез для омовения святых мощей ключарь Тамбовского собора, и то самое, которое в России называлось "грецким" и употреблялось для омовения престолов при освящении храмов. Тогда владыка-митрополит осенил себя крестным знамением, и всем присутствующим стало ясно, какое благоухание разливалось по церкви.

Надо заметить, что честные мощи преподобного Серафима Саровского относятся к разряду мощей неполного нетления, то есть неполность заключается в том, что при совершенной сохранности костей соединительные ткани сочленения или суставов подверглись тлению, вследствие чего конечности в локтях и коленях легко разнимались. Голова преподобного с уцелевшими на ней волосами, бровями, усами и бородою, по личному впечатлению автора, прекрасно сохранились. Верхние кожные покровы тоже частично хорошо сохранились и плотно облегали скелет, как бы к нему присохли, вследствие чего кисти рук в запястьях и ступни в щиколотках остались на своих местах не отделенными, а лик преподобного сохранил следы сходства с иконографическим его изображением.

На груди, поверх епитрахили, лежало молебное Евангелие, а в кисти левой руки (сильно прижатой к груди) держался бронзовый крест - материнское благословение, с которым преподобный никогда не расставался. Этот крест владыка-митрополит сам лично с осторожностью и благоговением вынул из руки преподобного и бережно отвез его в Царское Село, самолично вручив его Государю Императору.

Императрица Александра Феодоровна, благоговейно чтившая память преподобного, от царственных щедрот своих. изволила соорудить для этой святыни драгоценный ковчег с золотою цепью и, по прибытии в Саров на торжество открытия мощей и прославления отца Серафима, 18 июля, по окончании вечерни в Зосимо-Савватиевской церкви, возложила свое усердное приношение на честные мощи преподобного в присутствии Саровского игумена Иерофея и архимандрита Серафима (Чичагова).

После переложения святых мощей преподобного в новую гробницу, высокопреосвященнейший митрополит Антоний на некоторое время отбыл из Саровской пустыни. За время его отсутствия в Сарове к предстоящему торжеству заканчивались с особою поспешностью строительные и разные другие работы. Для приема богомольцев выстроили в двух верстах от стен обители целый город из более ста вместительных бараков и целый ряд различных лавок для продажи съестных припасов. И хотя до начала торжеств оставалось более недели, городок уже полнился торжественной жизнью. Множество богомольцев разместилось в бараках. Чрезвычайно пеструю и живописную картину представляли простые люди, пришедшие насладиться духовным торжеством. Здесь собрались представители едва ли не всех народностей, населяющих Великую Россию. Большинство богомольцев, конечно, составляли великороссы и малороссы; но было между ними много и белорусов, мордвы, корелов, зырян и разных других народностей. Все эти люди, живущие у себя дома в далеко не одинаковых условиях, составляли здесь как бы одну семью, одушевленную одною мыслию - поклониться святым мощам преподобного Серафима и в простосердечной, но пламенной молитве пред ними найти своей душе отраду и утешение.

А какое множество людей собралось здесь, чающих получить предстательством преподобного Серафима благодатную помощь и исцеление от разных обдержащих их недугов. Хромые, слепые, расслабленные и другие убогие встречались на каждом шагу. И многие из них, благодарение Богу, по вере своей исцелялись. О случаях исцеления приходилось постоянно слышать, да и не только слышать, но и видеть самих исцеленных, славящих и благодарящих Бога, явившего над ними, молитвами преподобного Серафима, Свою милость. У источника преподобного Серафима - этого кладезя исцелений, постоянно проявляются знамения милости Божией. В один из дней здесь было более десяти случаев исцелений хромых. Последние, как бы в доказательство чудесно явленной над ними милости Божией, собрали свои костыли и в присутствии множества народа на берегу реки Саровки предали их сожжению. Кроме этого источника, привлекающего постоянно стечение богомольцев, другим таким излюбленным местом являлась обширная монастырская площадь в стенах самой обители, где расположены храмы и келии иноков. Здесь до начала торжеств особенное внимание богомольцев привлекал двухэтажный каменный храм во имя преподобных Зосимы и Савватия. Пред этим храмом постоянно приходилось видеть коленопреклоненных богомольцев, хорошо знавших, что здесь сокрыто до времени драгоценное для них сокровище - святые мощи батюшки Серафима.

Числа с 10 июля начали наполняться приезжими богомольцами и многочисленные, специально сооруженные к предстоящему торжеству гостиницы. 10 июля в Саров приехал из Казани высокопреосвященнейший архиепископ Димитрий, назначенный Святейшим Синодом к участию в предстоящих торжествах. На следующий день прибыл товарищ обер-прокурора Святейшего Синода, сенатор В. К. Саблер, а в субботу, 12 июля, в 6 часов вечера - высокопреосвященнейший митрополит Санкт-Петербургский Антоний. Кроме того, в это же время прибыли в Саров для участия в богослужениях и крестных ходах на торжестве открытия святых мощей и некоторые представители столичного духовенства: ректор Духовной семинарии архимандрит Сергий, наместник Александро-Невской лавры архимандрит Корнилий, ризничий Лавры архимандрит Гедеон, правитель дел лаврского духовного собора архимандрит Макарий, архидиакон лавры Иоанн, два иподиакона, иеродиакон Лавры Илларион и 60 человек певчих митрополичьего хора. Кроме того, из белого духовенства в качестве народных проповедников, - протоиерей Философ Орнатский и священник Александр Рождественский.

Распоряжением преосвященного Иннокентия, епископа Тамбовского, сделан к этому времени целый ряд приготовлений церковного характера. Дело в том, что положение Саровской пустыни исключительное, далеко не похожее на положение других обителей, расположенных среди населенных пунктов и городов. Саровская пустынь приютилась в глухом лесу. Самая ближайшая от нее деревня в 12 верстах. Вокруг монастырских храмов расположены лишь братские корпуса, и за пределами монастырской ограды четыре гостиницы. Понятно, все собравшиеся богомольцы не могли найти себе приюта в монастырских гостиницах. Не хватило и городка, выстроенного в двух верстах от обители. Поэтому, для удовлетворения этой насущной нужды, в разных направлениях за пределами обители, близ дорог устроены были гражданской властью бараки. Епархиальная же власть признала нужным для каждой группы бараков воздвигнуть по часовне, снабдив каждую из них всем необходимым для совершения панихид и молебных пений. В часовне всегда находился чередной священник и певцы для совершения молитвословий. Здесь же раздавались народу иконки с изображением преподобного Серафима, "Троицкие листки", брошюры религиозного содержания. Для обслуживания часовен преосвященный Иннокентий вызвал до 30 иеромонахов из монастырей Нижегородской, Тамбовской и Харьковской епархий, столько же священников из северных уездов Тамбовской епархии и до 150 послушников и причетников. Из дальних бараков ежедневно устраивались крестные ходы к стенам обители, где совершались, на особом возвышении, торжественные всенощные и молебные пения.

В воскресенье, 13 июля, по просьбе сестер Дивеевской обители высокопреосвященнейший митрополит Антоний совершил здесь, в соборном храме во имя Святыя Троицы, Божественную Литургию, в сослужении преосвященных: Нижегородского Назария и Тамбовского Иннокентия. Обитель Дивеевская сохраняет в себе много предметов, бывших в личном употреблении отца Серафима. Сюда сестры обители, вскоре после кончины преподобного, перенесли Ближнюю и Дальнюю подвижнические его келии-пустыньки. Первая находится в том виде, в каком была при жизни блаженного старца, а вторая обращена в алтарь в храме Преображения Господня. В этом храме устроены четыре витрины, в них хранятся вещи преподобного: епитрахиль, мантия, богослужебные книги, скуфейки, полумантия, мотыга, топорик, лапти, рукавички, завязанные в узелке волоса преподобного, часть камня, нож, чулки, чоботы и другие вещи. В алтаре хранится табурет, стоявший в келии преподобного. Образ Царицы Небесной "Умиление", написанный на полотне, натянутом на кипарисовую доску, и стоявший в монастырской келии преподобного, помещен в особом киоте и в драгоценной ризе у столба, на левой стороне Троицкого соборного храма. В этом храме из четырех его приделов один с 1875 года хранился неосвященным, потому что вера Дивеевских сестер в святость отца Серафима и в его прославление была так сильна и жива, что они терпеливо ждали этого Всероссийского церковного торжества для посвящения придела его имени.

15 июля, в день памяти просветителя Земли Русской, святого равноапостольного князя Владимира, в монастырском храме "Живоносного Источника" высокопреосвященнейший Димитрий, архиепископ Казанский, совершил Божественную Литургию, а после нее было совершено высокопреосвященнейшим митрополитом Антонием с архиепископом Димитрием и епископами Назарием и Иннокентием молебствие святому равноапостольному князю Владимиру. За Литургиею священник А. В. Рождественский произнес назидательное поучение. На следующий день, по благовесту в большой колокол, в соборном Успенском храме монастыря в 12 часов дня была совершена торжественная панихида с поминовением: Благочестивейших Государей и Государынь, от Императрицы Елизаветы Петровны до Александра III включительно, Владимирского епископа Виктора, рукополагавшего преподобного отца Серафима во иеродиакона, епископа Тамбовского Феофила, совершившего хиротонию преподобного во иеромонаха, и всех почивших архипастырей Тамбовских, родителей преподобного Серафима - Исидора и Агафьи, а также всех почивших игуменов и строителей Саровских, при которых подвизался преподобный. Одновременно с служением торжественной панихиды в Успенском соборе совершались панихиды и в других монастырских храмах и часовнях, устроенных у источника, пустынок, бараках и т. п. В Успенском соборе владыке митрополиту и преосвященным сослужили одиннадцать архимандритов и девятнадцать протоиереев, священников и иеромонахов. Собор заполнился молящимися. Пели два хора: митрополичий, под управлением г. Тернова, и хор Тамбовских архиерейских певчих. Панихида продолжалась более полутора часов.

В тот же день, в 6 часов, в Успенском соборе и в храме "Живоносного Источника", а также и в других монастырских храмах, где не велась исповедь богомольцев, совершено заупокойное всенощное бдение. В Успенском соборе совершал богослужение высокопреосвященнейший митрополит Антоний и преосвященный Иннокентий, а в храме "Живоносного Источника" высокопреосвященнейший архиепископ Димитрий и преосвященный Назарий. На ектеньях поминалось имя приснопамятного иеромонаха Серафима.

17 июля богомольцы с раннего утра наполнили монастырскую площадь внутри и вне стен монастыря. В этот день ожидалось прибытие в Саров крестных ходов из двух Серафимовских обителей - Дивеевской и Понетаевской. Ровно в 7 часов утра при ясной солнечной погоде из ворот Саровской обители вышел крестный ход навстречу ожидаемым крестным ходам. Кресты, иконы и хоругви несли прибывшие на торжество из разных мест представители общества хоругвеносцев. Сопровождал крестный ход преосвященный Иннокентий с многочисленным монашествующим и белым духовенством. Перейдя реку Сатис, крестный ход остановился в ожидании встречных на так называемом лобном месте, во временно устроенной здесь открытой со всех сторон деревянной часовне. Около 8 часов показался из Саровского леса крестный ход из названных женских обителей. Крестные ходы соединились в один общий и, направляясь к воротам обители, образовали величественное и торжественное шествие. По всему пути следования стояли несметные толпы богомольцев. Благолепию шествия много способствовали прибывшие на торжество из разных мест Московской, Ярославской, Владимирской, Тульской, Нижегородской и Рязанской губерний представители хоругвеносных обществ. Все они несли от своих обществ в дар обители по одной или по две хоругви, из которых многие отличались ценностью и художественностью работы. В 9 часов раздался благовест к Литургии. Особенным благолепием отличалось это заупокойное богослужение в Успенском соборе, где Литургию совершал высокопреосвященнейший митрополит Антоний и епископ Назарий, который и произнес слово, посвященное памяти преподобного Серафима. Преосвященный Назарий говорил:

- Итак, возлюбленные братие, мы достигли светлых дней Великого торжества прославления преподобного и богоносного отца нашего Серафима. Собрались мы из разных, близких и самых отдаленных, мест в эту обитель, в этот храм, к месту молитвенных подвигов преподобного и его упокоения, - собрались, движимые теми же чувствами благоговейного почитания и любви к нему, с какими почти в течение столетия, при жизни и по блаженной кончине его, устремлялся к нему православный русский народ. Мы притекли сюда, чтобы, приобщившись к сему Великому торжеству Церкви, войти в духовное радостнейшее общение с самим виновником его, братом нашим по вере во Христа, достигшим благодатию Божией славы небесной. Юноша, воспитанный в старозаветной русской семье в страхе Божием и в тесном общении с Церковью, жаждущий иноческого подвига, оставляет мать и родину, приходит и поселяется под сенью пустынной Саровской обители. Бодро и радостно вступает он здесь на путь иноческого самоотвержения, "как железо ковачу" отдает он себя и свою волю Богу; послушание в труде, кротость, воздержание, а главное, молитва - "царица добродетелей" становятся его жизнию. Облеченный благодатию священства, с каким благоговением и любовью проходит он служение Святой Церкви. Подобно серафиму небесному, он всецело предает себя на служение Богу, молитвенно бодрствуя пред Ним день и ночь; забывает о пище и питье и сожалеет, что нуждается в отдыхе и не может безпрерывно служить Богу. "Иметь ум, совлеченный всего земного и, сколько позволяет человеческая немощь, соединиться со Христом", - вот что составляет теперь задачу его жизни, - "окончательное устройство дома души", по его собственному выражению. Отныне он "носит в своей груди сердце, как воск, таявшее от неизреченной радости посещавших его небесных видений".

Нет конца совершенствованию духа человеческого, созданного по образу и подобию Божию; нет предела любви, коей обязан человек Богу, своему Творцу и Спасителю; нет границ и подвигам самоотвержения, коих устрашился бы истинно любящий Бога христианин. И вот пламенеющий к Богу Серафим, чтобы всецело жить с Богом и в Боге, удаляется в пустыню и здесь проходит все виды самоотвержения, все подвиги молитвенного труда. "Уединение, молитва, любовь и воздержание - суть четырехсоставная колесница, возносящая дух на небо", - говорил он неоднократно, поучая других, и сам здесь особенно и неуклонно следует своему слову. Крепко закрывает он лесную тропу, ведущую к его пустынной келии, и весь погружается в молитву, богомыслие, чтение слова Божия и писаний святых отцов, - молится тысячу дней и ночей на камне, с удивительным терпением переносит нападение разбойников, едва не до смерти избивших его, и, прощая их, просит лишь об одном - не преследовать их. Подвиг же воздержания преподобный Серафим выражает в труднейшем, но и плодотворнейшем из всех подвигов воздержания - молчальничестве. "От уединения и молчания рождается умиление и кротость, - говорил он потом. - Они возводят человека к благочестию, приближают его к Богу и делают его как бы земным Ангелом". Многочисленны, разнообразны, но и последовательны были все подвиги блаженного старца в пустыне и в монастырской уединенной келии. Это ступени, по которым, руководимый благодатию Божией, Серафим неуклонно, шаг за шагом шел и возвышался на высоту той святости и чистоты, которой в удел дано видеть Бога. И он видел Господа, видел и беседовал с Его Пречистою Матерью, видел святых ангелов. Прозирал он и человека в тайниках его ума и сердца и с поразительною ясностью проразумевал его будущее; входил в духовное общение с людьми независимо от расстояния, в каком они находились по отношению к нему. Когда же, по повелению Божией Матери, ослабил подвиг затвора и молчальничества и отворил двери своей келии для беседы сперва с иноками, а затем с мирянами - какую любовь к человеку явил отшельник миру! День и ночь шли к нему - кто с своими сомнениями, кто с нуждой и горем, кто с болезнями, и он одних утверждал в вере, других утешал, направляя мысли к Богу - Подателю мира и радости, третьих чудесно исцелял от недугов телесных. Православный русский народ увидел в нем избранника Божия, великого праведника; признал его святым при жизни, стал почитать таковым и по блаженной кончине его. Как при жизни святого старца тысячные толпы направлялись к его пустыньке, чтобы видеть его, получить благословение, утешение или исцеление, так и по смерти еще большие толпы с теми же нуждами стали притекать к его могиле, к месту его пустынных подвигов, на источник, который он ископал. В своем сознании верующие люди не различали живого и умершего отца Серафима, как и у Господа нет различия людей по сим состояниям (Рим. 14, 8).

Не изменил своих отношений к людям по кончине своей и сам преподобный Серафим. И теперь, как и прежде, он усердный пред Богом молитвенник за них; и теперь он участлив и отзывчив к нужде и горю людскому и спешит к притекающим к нему со своею благодатною помощью - утешает, спасает, исцеляет; и теперь он жив и близок ко всем, кто чтит и любит его. Вот он входит к больной Дивеевской монахине и говорит: "Я пришел навестить своих нищих: давно здесь не был", осеняет больную крестным знамением, и та выздоравливает; является другой такой же больной монахине, и когда та спрашивает: "Ты ли это, батюшка?", - он говорит ей: "Какая ты, радость моя, неверующая, сама просила меня и не веришь". Других многочисленных больных или их родителей и близких он утешал, с лаской и любовью говоря: "Не плачь, не убивайся, дочь твоя будет жива и здорова"; "Не бойся, дочь моя, сейчас тебе будет великая радость: ты увидишь образ Божией Матери"; "Радость моя, я всегда с тобою, мужайся, не унывай..." Вот пред нами дорогое детище преподобного Серафима - Дивеевский монастырь. Обитель эта есть поистине чудо милости Божией по молитвам преподобного, ее основателя. Сколько притеснений, бед и огорчений понесла она за время своего существования. Страдала она от голода, претерпевала пожары и, несмотря на это, расширялась и увеличивалась в числе своих насельниц и украшалась их добродетелями. Чем же живы "Дивеевские сироты"? Живы они тем, что жив среди них отец, питатель и молитвенник их, батюшка Серафим. Скажите кому-нибудь из них, что в монастыре их то или это устроено хорошо, и они ответят вам: "Так благословил батюшка; всё у нас по молитвам его". Спросите настоятельницу, как она думает поступить в том или другом деле: "Как благословит батюшка Серафим; как уж он укажет", - таков обычный ответ ее на подобные вопросы. Спросим и самих себя: разве не вера, что преподобный Серафим жив и непрестанно молит о нас Бога, собрала нас на это торжество. В этом храме, где возносилась ныне Безкровная о нем Жертва, где некогда и сам он совершал Божественную Литургию, кто из нас не чувствует присутствия и молитвенного с нами общения его. Кто духовными очами не видит озаренного небесным Светом образа его. Кому не слышится его дышащее любовию слово. А многочисленные исцеления больных, на наших глазах совершившиеся: эти недвижимые - вдруг восставшие, эти слепые - вдруг прозревшие, - о чем свидетельствуют, как не о том, что он, батюшка, здесь, среди нас невидимо возлагает свои руки на недужных и испрашивает им от Бога благодать исцеления. Дивный во святых Твоих, Господи, и в наше время, когда некоторая часть наших братий оставляет Церковь святую Твою, пренебрегает Таинствами, учением и преданиями, Ты воздвиг во славу Свою, к великой радости верных Твоих, новый светильник Церкви, да светит всем неверующим и малодушным в лице преподобного Серафима. Ты показал веру и ту силу веры, для которой ничего нет невозможного, которая как в области духа, так и материи преодолевает все препятствия, способна и горы переставлять по слову Твоему (Мк. 11, 23). Людям себялюбивым, гордым и злопамятным Ты явил в нем пример самоотречения, красоту и величие смирения и истинное благо в совершенном незлобии и любви. Невоздержным всякого рода в подвигах отца Серафима Ты показал дивный образец терпения и полное осуществление слова Твоего о власти живого и бодрого духа над немощною плотию и о силе Твоей, в немощах совершаемой (Мф. 26, 41; 2 Кор. 12, 9). Показал нам Ангела в условиях земного быта и человека, уже на земле вкусившего сладость Небесного Царствия, даровал нам новогo великого молитвенника пред престолом Твоим о наших нуждах, скорбях и болезнях и нового Чудотворца Русской Земли. За столь великое видимое и для слепотствующих знамение благодати Твоей, изобильно ныне излиянной на нас, приносим из глубины сердец наших благодарение Тебе, Промыслителю нашему, Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь.

В храме "Живоносного Источника" Литургию совершал высокопреосвященнейший архиепископ Димитрий. Здесь также было произнесено слово протоиереем Ф. Н. Орнатским. А по окончании Литургии в обоих храмах были совершены панихиды по приснопамятном иеромонахе Серафиме.

Окончилось богослужение... Но народ не расходился, не покидал монастырской площади ни внутри обители, ни вне ее, так как получили весть: Его Величество Государь Император в сопровождении Государыни Императрицы и других высочайших особ изволил прибыть в Арзамас и следует в Саров. Тысячи богомольцев по пути царского следования расположились плотною стеною. За вратами обители впереди народа виднелись стройные ряды монахинь Дивеевского и Понетаевского монастырей. Взоры всех устремились на величественный Саровский лес, откуда вот-вот должны показаться экипажи с Августейшими путниками. Около 4 часов пополудни с монастырской колокольни разнесся могучий благовест большого колокола, возвестивший о скором прибытии в обитель Их Императорских Величеств. В 5 часов начался трезвон во все колокола. Около 5.30 показался из лесу первый экипаж, запряженный четверкою лошадей, в нем находились Государь Император и Государыня Императрица Александра Феодоровна. Могучее "ура" многотысячной толпы огласило окрестность. Восторг народа был неописуемый. В следующем экипаже находилась Императрица-мать Мария Феодоровна, а затем Великий князь Сергий Александрович с супругой великой княгиней Елизаветою Феодоровною, великая княгиня Ольга Александровна с супругом принцем Петром Александровичем Ольденбургским, великие князья Николай Николаевич, Петр Николаевич с супругою великой княгиней Милицею Николаевною и князь Георгий Максимилианович с супругою Анастасией Николаевною.

У Святых ворот обители Государь Император и Государыня Императрица вышли из экипажа. Владыка-митрополит с преосвященными и всеми духовными лицами, участвовавшими в Саровских торжествах, встретил Их Величества во Святых вратах и приветствовал краткою речью следующего содержания: "Святая обитель Саровская радостно встречает Тебя, Благочестивейший Государь, прибывшего ныне сюда принять молитвенное участие в торжествах прославления великого ее подвижника, приснопамятного старца, иеромонаха Серафима. И всё великое множество собравшегося здесь народа православного радуется лицезреть Царя своего, с ним вместе молящегося и разделяющего светлое его торжество. Гряди же с миром, Государь, в обитель сию, и молитвами прославляемого угодника Божия да будет благословенно от Господа вхождение Твое".

От святых ворот Их Императорские Величества с высочайшими особами по устланной красным сукном дорожке, в предшествии владыки-митрополита проследовали в Успенский собор, где их появление вызвало восторг народа. После краткого молебствия Их Величества посетили церковь святых Зосимы и Савватия. Войдя в церковь вместе с владыкою-митрополитом и другими бывшими здесь преосвященными, их Императорские Величества и Высочества поклонились всечестным останкам преподобного. После этого Их Величества пошли в так называемый игуменский корпус, где в верхнем этаже приготовлены были для них покои. В нижнем этаже помещались великий князь Сергий Александрович с супругою. Для Государыни Императрицы Марии Феодоровны покои приготовили в так называемом архиерейском корпусе, там же поместилась и великая княгиня Ольга Александровна с супругом. Помещение для прочих высочайших особ назначено было вне стен обители, за рекою Сатисом, около леса, во вновь сооруженном здании.

Непосредственно после встречи Их Величеств, владыка-митрополит, вместе с участвовавшими во встрече преосвященными архиереями и духовенством, направился в Успенский собор и совершил благодарственное молебствие о благополучном прибытии Их Величеств. В 7 часов вечера во всех монастырских храмах особо назначенные священнослужители совершили заупокойные всенощные бдения.

В одиннадцатом часу ночи, когда площадь монастырская была свободна от народа, особо назначенные архимандриты молча перенесли из Преображенской церкви старый дубовый гроб-колоду преподобного Серафима и поставили его на прежнее место пребывания, в могилу, к которой и был устроен по небольшой каменной лестнице спуск. Могилу к тому времени обложили тонкими мраморными плитами и с одной стороны сделали открытою, так что стоящий в ней за стеклянною перегородкою гроб был хорошо виден. Над могилою поставили прежний чугунный памятник.

18 июля, в 5 часов утра начался благовест к ранней Литургии. Литургия совершалась во всех храмах обители. Государь Император и Государыни Императрицы были на Литургии в Антониевском приделе Успенского собора, причем Их Величества там причастились Святых Таин, а исповедовались они накануне вечером, у иеросхимонаха Симеона. Причастников в этот день стояло великое множество. В 8.30 начался благовест к последней заупокойной Литургии по приснопамятном иеромонахе Серафиме. Совершали Литургию в Успенском соборе священнослужители по особому назначению. По окончании Литургии редкий благовест призывал верующих в собор помолиться на панихиде в последний раз об упокоении души приснопамятного иеромонаха Серафима. В собор на эту панихиду прибыли Их Императорские Величества и Высочества. Пред панихидою митрополит Антоний вышел на амвон и произнес речь следующего содержания:

"Дивен Бог во святых Своих. Всем нам здесь присутствующим и молящимся Господь даровал великую милость быть участниками светлого торжества прославления приснопамятного подвижника иеромонаха Серафима. Слава и благодарение Господу, тако о нас благодеющему. Красуйся и радуйся обитель Саровская, славою преподобнаго своего прославляющаяся и прославленная. Сейчас мы совершим последнее моление о нем, как об усопшем рабе Божием, а потом уже во все времена православные христиане будут обращаться к нему с молитвою, как прославленному угоднику Божию. И его пречистые останки, семьдесят лет почивавшие в недрах земли, теперь износятся к поставлению в эту раку, для благоговейного поклонения верующих, молитвенно притекающих к нему за помощью, исцелением и утешением. Воистину в этом прославлении просиявает нам образ Воскресения. Настойчиво приходят на мысль слова Апостола: "Сеется не в честь, восстает в славе, сеется в немощи, восстает в силе". В самой видимой мертвенности останков святых благодатию Божиею сокрывается сила жизни. Через посредство их даруется людям от Господа многоразличные исцеления от недугов и болезней. В этих же чудесных исцелениях слава и преподобного отца Серафима. Его молитвенное дерзновение пред Богом и прежде всегда собирало в обитель Саровскую множество богомольцев. Теперь же Господь прославил его пред всем православным миром, собрав сюда многие десятки тысяч людей со всех концов России и даже далекой Сибири, от запада и востока, от севера и юга, возглавив это великое множество народа молитвенным участием в торжестве самого Царя православного, благочестивых Цариц и многих членов Царствующего Дома. В этом многолюдном, но единомысленном и единосердечном собрании богомольцев у святых мощей преподобного выражается исконный, основной смысл жизни русского народа. Он знает свое Отечество и свою историю не столько по политическим или военным событиям, сколько по подвижникам веры и правды, любви и добра. Он знает Киев по преподобным Антонию и Феодосию Печерским, Троицкую Лавру и Москву по преподобному Сергию и святителям Московским, свой север и Соловки по преподобным Зосиме и Савватию, Сибирь - по Симеону Верхотурскому и святителю Иннокентию Иркутскому. Из года в год, из века в век он посещает прославленные подвигами угодников Божиих святые места, поучаясь в них правилам жизни святой и утверждаясь в вере и правде, добре и любви. И теперь в лице преподобного Серафима воздвигает Господь новый светильник, нового учителя, новую духовную твердыню народа русского. Буди же слава Богу нашему, дивному во святых Своих. По молитвам преподобного совершаются здесь ежедневно многочисленные чудеса. И если бы кто вопросил нас о них, мы таковому вопрошающему ответили бы с благоговейным дерзновением, в полном соответствии с действительностью, словами Спасителя ученикам Иоанновым: "Слепые прозревают, хромые ходят, глухие слышат, нищие благовествуют". Помолимся же усердно, благоговейно и с теплою сердечностью в последний раз об упокоении раба Божия, приснопамятного иеромонаха Серафима, и воздадим славу Богу, дивному во святых Своих. Аминь".

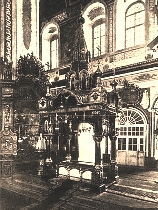

Затем началась панихида при участии всех присутствовавших на торжестве архипастырей, при дивном пении митрополичьего хора. Панихида закончилась литиею на могиле преподобного Серафима, куда вышел из собора крестный ход. По возвращении в собор, владыка-митрополит освятил сооруженную усердием Их Императорских Величеств драгоценную раку для святых мощей преподобного Серафима. Эта рака-гробница обращает внимание своей необыкновенной красотою. Сама рака каменная, как бы в воспоминание великого подвига моления преподобного на камне в Саровском лесу. Сделана она из русского "вазалемского" мрамора, который добывается в окрестностях Гапсаля, Эстляндской губернии. Цвет мрамора желтовато-серый, а при высечке беловатый. Рака имеет форму продолговатого, четырехугольного надгробного памятника, высотою 1 аршин, длиною 2 аршина 12 вершков и шириною 1 аршин 2 вершка. Она сложена из четырех массивных плит, утвержденных на возвышенном каменном помосте, к которому с двух сторон ведут по три ступеньки, сделанные из того же мрамора. Рака вся кругом украшена одною резьбою, без шлифовки и позолоты, в ознаменование убогой простоты преподобного и отречения его от благ мира.

На стенке, в головах раки, на круглом щите изображен узорный четырехконечный равносторонний крест византийского образца. На правой и левой боковых стенах, в углубленных кокошниках, иссечено точное подобие медного литого восьмиконечного креста, с изображением Распятия, в продолжение 70 лет хранившегося среди прочих священных вещей, оставшихся после преподобного Серафима в его келии. В ногах гробницы, на стенке, в круглом, выпуклом щите, под шапкою Мономаха иссечены славянские начальные буквы имен державных создателей настоящего сооружения - Государя Императора и Государыни Императрицы. По углам гробницы выступают пилястры с восьмиконечными крестами древнейших форм, а по верхнему и нижнему фризам рака украшена каймою с изображением пальмовых ветвей. Все четыре стенки раки имеют вырезанные по камню соответственные надписи, сделанные на церковно-славянском языке. На стенке, в головах гробницы, по обе стороны четырехконечного креста иссечены два стиха из Священного Писания: Праведницы же во веки живут и в Господе мзда их, и попечение их у Вышнягo (Прем. Солом. 5, 15). Хранит Господь вся кости их: ни едина же от них сокрушится (Пс. 33, 21). На обеих боковых (продольных) стенках раки помещена летопись о главнейших событиях из жизни преподобного Серафима. На левой стенке, по обе стороны креста-Распятия, иссечена следующая славянская надпись:

"Святый преподобный отец наш Серафим, Саровский чудотворец, родился в граде Курске, в лето от создания мира 7267, а от Рождества Христова 1759 месяца Июля в 19 день.

Во святую Саровскую обитель вступи лета от Р. Х. 1778 месяца Ноемврия в 20 день.

Иноческое пострижение прият лета 1786 Августа в 13 день. Во иеродиакона рукоположен месяца Октоврия лета 1786. В сан иеромонаха рукоположен лета 1793 Септемврия в 2 день".

На стенке, в ногах гробницы, по обе стороны круглого щита помещена следующая надпись, представляющая собою молитву преподобного Серафима, написанную им собственноручно на одной из оставшихся после него богослужебных книг: "Спаси, Господи, и помилуй раба (имярек) и просвети ему ум светом разума святаго Евангелия Твоего и настави его на стезю заповедей Твоих и научи его, Спасе, творити волю Твою, яко Ты еси Бог наш".

Крышка раки серебряная, весом около 31/2пуда, и представляет собою широкую покатую раму, в которую вставлено под стеклом иконописное на цинке изображение преподобноro Серафима, во гробе лежащего. По углам крышка священной раки украшена чеканными изображениями шестокрылых серафимов, а между ними, по всем четырем сторонам крышки, славянскою вязью написан тропарь, общий преподобным. Крышка запирается на замок. На внутренней стороне крышки награвировано: "При державе благочестивейшаго великаго Государя Императора Николая Александровича, Самодержца Всероссийскаго, создася рака сия повелением и усердием Их Императорских Величеств Государя Императора и супруги Его, благочестивейшая Государыни Императрицы Александры Феодоровны, в лето от Рождества Христова 1903 июля в 19 день".

В описанную каменную раку поставлен был дубовый гроб, художественное воспроизведение дубовой колоды, в которой 70 лет хранились всечестные останки преподобного, и уже в этот гроб-колоду вставлен был кипарисовый гроб со святыми мощами. Дубовая колода, длиною в 2 аршина 81/2 вершка и в диаметре 14 вершков, окована тремя железными обручами с разветвлениями в виде дубовых листьев, и снабжена по сторонам десятью подвесными скобами из витого железа, для несения гроба на руках. Кроме того, для несения гроба со святыми мощами в крестных ходах устроены еще особые носилки, в виде помоста, покрытого зеленым бархатом и украшенного позументом. В несении гроба на этих носилках могут принимать участие до двадцати человек. Вокруг гробницы поставлена бронзовая, чеканной работы решетка с изображениями двуглавых орлов по углам и шестикрылых серафимов по сторонам.

Четыре колонны из киевского лабрадора поддерживают сень, которая, возвышаясь над гробницею на 12 аршин, имеет в общем вид часовни над колодцем со стрельчатою кровлей, в старинном Владимиро-Суздальском стиле. Сделанная из позолоченной бронзы тонкой чеканной работы сень увенчивается пятью луковичными главами. В арках и кокошниках купола сени находятся следующие иконописные изображения святых и событий из жизни преподобного Серафима.

В четырех главных кокошниках сени помещены иконописные изображения: на западной стороне - лик Спаса нерукотворенного, с надписью по фризу славянскою вязью: Иисус Христос вчера и днесь тойже, и во веки (Евр. 13, 8); на северной - ночное моление преподобного на камне, с надписью по фризу слов молитвы мытаря: Боже, милостив буди мне грешному (Лк. 18, 13); на южной - явление преподобному Серафиму Богоматери с двенадцатью венценосными девами в день Благовещения, 25 марта 1831 года, с надписью по фризу: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитвами Богородицы помилуй нас грешных и на восточной стороне - блаженная кончина преподобного Серафима, с надписью: Честна пред Господем смерть преподобных Его (Пс. 115, 6).

В окнах среднего купола сени находятся иконы святых, с коими преподобный Серафим пребывал в духовном общении, творениями коих сам назидался и притекающим к нему за утешением советовал проникаться: вселенские учители и святители - Василий Великий, Григорий Богослов и Иоанн Златоуст, Исаак Сириянин, Макарий Великий Египетский, Иоанн Лествичник, Амвросий Медиоланский, преподобные Антоний и Феодосий Киево-Печерские, Зосима и Савватий Соловецкие, Сергий Радонежский и другие.

По углам архитрава помещаются 8 иконописных изображений пламенных шестикрылых серафимов, а между этими изображениями и кокошниками поставлены иконы святых Исидора и Агафьи, - имена которых носили родители преподобного Серафима, Прохора - мирское имя преподобного, и тех дневных святых, память которых празднуется церковью в дни рождения и кончины преподобного Серафима - 19 июля и 2 января.

Над капителями колонн находятся иконы святых тезоименитых Государям Российским, способствовавшим делу прославления новоявленного угодника Божия, и семьи Государя Императора - святителя Николая Мирликийского, святого благоверного великого князя Александра Невского, святой мученицы царицы Александры, святой равноапостольной Марии Магдалины, блаженной великой княгини Ольги, святой мученицы Татьяны, святой великомученицы Анастасии и Ангела Хранителя.

Вокруг раки во всех четырех арках сени идет ряд лампад, а на восточной стороне площадки-помоста - утвержден большой свещник. Там же в арках сени утверждено всего 3б лампад, среди которых пять лампад - дар Высочайших особ. Все эти лампады утверждены на стороне, обращенной к главному в Успенском приделе собору. Лампада Государя круглой формы, золотая, украшенная драгоценными камнями из сибирских горных пород в натуральном виде, без шлифовки. Ободок лампады имеет ажурную надпись, сделанную славянскою вязью: "Ты Сам, Господи Боже, избрал его и нашел сердце его верным пред Тобою. Дар Их Величеств Государя Императора Николая II и Государыни Императрицы Александры Феодоровны. 19 июля 1903 года". В ободок вставлена фарфоровая чашка сферической формы и в нее - лампада из красного стекла. Вся лампада висит на четырех цепочках, составленных из чеканных изображений головок шестикрылых серафимов и крупных драгоценных камней. Внизу к лампаде подвешены четыре кисти из жемчуга; драгоценные камни - ими украшена лампада, трех цветов: белого, зеленого и розового.

Под лампадою Государя и Государыни помещается лампада Их детей, украшенная так же, как и первая, с тем лишь отличием, что четыре цепочки сделаны из чеканных изображений государственного герба и прикреплены вверху к императорской короне. На ободке вырезана следующая надпись: "Свет Христов просвещает всех. Дар Их Императорских Высочеств Великих княжен Ольги, Татьяны, Марии и Анастасии. 19 июля 1903 года".

Справа от этой лампады, на шелковой ленте фиолетового цвета, прикреплена лампада Великого князя Сергия Александровича и Великой княгини Елизаветы Феодоровны. На золотом ободке лампады находятся художественно сделанные из мозаической эмали миниатюрные иконы святого благоверного и Великого князя Александра Невского и Марии Магдалины. Между святыми иконами вырезан славянскою вязью следующий текст: "Богом прославленному святому старцу Серафиму Саровскому с теплою верою приносят сию лампаду Великий князь Сергий Александрович и Великая княгиня Елизавета Феодоровна. 19 июля 1903 года". Четыре цепочки лампады составлены из ажурных листьев с жемчужиною на каждом листке; внизу лампады подвешен продолговатый крест из белой эмали; вся лампада украшена жемчугом. Слева от лампады Великих княжен находится лампада Великого князя Петра Николаевича и Великой княгини Милицы Николаевны. Лампада состоит из двух ободков, соединенных между собою тремя цепочками из драгоценных камней - жемчугов, рубинов, александритов, хризолитов; на такой же цепочке внизу к лампаде подвешено чеканное из золота изображение шестикрылого серафима. Вверху лампада прикреплена на шелковой фиолетовой ленте; нижний ободок имеет металлическое дно и на ней утверждена красного цвета стеклянная лампадочка; на ободке славянскою вязью надпись: "Не может град укрыться вверху горы стоя. Кто сотворит и научит, сей велий наречется в Царствии Небеснем". Верхние края обоих ободков лампады украшены крестиками из драгоценных камней, а нижние - подвесками из таких же камней. На лицевой стороне нижнего ободка лампады помещена небольшая, писанная на фарфоре эмалевыми красками, художественная икона "Умиление Божией Матери". Лик Богоматери по обе стороны окружен следующим изречением апостола Павла: "Слово мое и проповедь моя не в убедительных человеческия мудрости словесех, но в явлении духа и силы, да вера ваша не в мудрости человечестей, но в силе Божией будет".

С противоположной стороны этой лампады помещается лампада Великого князя Николая Николаевича, представляющая собою круглый венчик из белой эмали, украшенный крупными аквамаринами. На ободке надпись золотыми буквами: "Блаженни чистил сердцем, яко тии Бога узрят". Большинство из этих лампад сделаны по рисунку великого князя Петра Николаевича, который известен был как знаток древне-христианского стиля и орнаментики.

Общий характер настоящего сооружения, весь материал для которого употребляется исключительно русский, - отличается стройностью и строгостью линий. Общая стоимость раки с сенью около 35 000 рублей; вес гробницы с сенью около 2000 пудов, а одной раки до 100 пудов. Составление проекта всего сооружения, а также наблюдение за производством работ и установкою на месте - Высочайше было возложено на князя Михаила Сергеевича Путятина (1861-1938). Соответствующие части гробницы и сени изготовлялись в разных мастерских С.-Петербурга и Москвы: мраморные работы - Гвидо, серебряную крышку - Овчинников; бронзовые работы - Брагин; железные - мастерская Зембека, столярные - Н.Ф.Свирского, железный каркас для гробницы сделан Орешниковым, а все иконописные работы у московского иконописца Василия Гурьянова (1866-1920).

В 4 часа того же дня в Успенском соборе была совершена малая вечерня, а в 6 часов вечера начался благовест большого колокола, созывавший богомольцев ко всенощному бдению. Это была первая церковная служба, на которой преподобный Серафим стал ублажаться и прославляться в лике святых Божиих и на которой его святые мощи были открыты для всенародного поклонения. Ввиду такой важности предстоящего Богослужения, ко вратам обители устремились десятки тысяч богомольцев. Так как монастырская площадь в самой ограде обители не могла вместить в себе такого великого множества народа, то допущена была в ограду монастыря только часть и притом в таком количестве, которое не могло бы стеснять крестного хода в момент перенесения святых мощей. Владыка-митрополит со славою проследовал в Успенский собор, за ним вскоре вошли в собор Их Императорские Величества и Высочества и стали около правого клироса. Началось всенощное бдение. Богослужение отправлялось уже по вновь составленной "Службе преподобному отцу нашему Серафиму Саровскому, Чудотворцу". Начинается лития... Все зажигают свечи и стоят с возженными в руках свечами. Литийные стихиры поет митрополичий хор, и в это время начинается крестный ход из собора к храму святых Зосимы и Савватия. Идут Высочайшие особы, за ними министры - внутренних дел В. К. фон Плеве, Императорского Двора барон Фредерикс, путей сообщения князь М. М. Силков, граф И. И. Воронцов-Дашков, сенатор В. К. Саблер и многие другие высокопоставленные лица. Отворяются двери храма святых Зосимы и Савватия, и туда входят владыка-митрополит с преосвященными архиереями, Высочайшие особы, священнослужители, назначенные к несению гроба со святыми мощами, и несколько других лиц, шедших в крестном ходе. При виде стоящей посреди храма святыни все преклонили колена. Владыка-митрополит совершает каждение вокруг гpoба, и затем гроб износится Государем Императором и Великими князьями при участии священнослужителей, к тому назначенных. При выносе из храма гроб устанавливается на носилки и на них поднимается высоко над головами всех, будучи отовсюду хорошо виден. Момент появления гроба со святыми мощами вне храма был чрезвычайно трогателен. Слышится плач женщин, некоторые рыдают, на пути шествия гроба расстилаются крестьянками куски холста, полотенца, мотки пряжи. По сторонам пути лежат разного рода больные и убогие. У западных ворот Успенского собора произносится первая литийная ектенья, затем следуют еще четыре остановки у других сторон собора, с произнесением литейных ектений. По прочтении у западных врат литийной молитвы, шествие вступает в собор, и гроб со святыми мощами устанавливается посреди его на особом возвышении. Служба продолжается. Между кафизмами преосвященный Иннокентий (Беляев) произнес соответствующее совершающемуся торжеству слово, следующего содержания:

"Восхвалятся преподобнии во славе" (Пс. 149). Пред этим гробом со святыми мощами преподобного человеческая мысль невольно устремляется в область веры. Лишь отсюда она видит, как различно, иногда до противоположности, значение одних и тех же предметов в обыкновенной жизни и в области веры. В жизни для всех нас гроб - источник горя и скорби, причина сетования и слез... При виде гроба мы невольно предполагаем созданное им несчастие, тяжелую разлуку, сиротство. Но в области христианских упований, для человека-христианина гроб - место покоя до общего Воскресения, а для его веры он становится иногда, по милости Божией, источником небесных откровений, свидетельством силы Божией, ясным знаком небесной награды за земную праведность, причиною возвышеннейших христианских чувств. Это именно настроение светлой радости, умильных слез и благоговения рождает в каждой верующей душе предлежащий гроб. Окружая его во славе Благочестивейшим Государем и Государынями нашими, все мы знаем, что он сокрыл в себе честные останки праведника, угодившего Господу, мужа молитвы и подвига, великого в своей простоте, увенчанного смирением и кротостию, пламеневшего Христовой любовию ко всякому человеку. Церковь трех веков, преследуемая и гонимая, знала своих мучеников и исповедников, страдавших за имя Христа. Она с почестями хоронила тела их, тщательно собирала кости их. Церковь наших дней, мирная и спокойная, знает своих молитвенников и подвижников; она также почитает гробы своих праведников, поклоняется святым останкам их. Когда был замучен и растерзан зверями епископ Смирнский Поликарп, смирняне отправили другим церквам послание, в котором извещали, что они собрали кости мученика в сосуд и будут хранить и почитать эту святыню, как самое драгоценное сокровище. Последуя примеру этой древней Церкви, этих первых христиан, наша Церковь Православная извлекла из недр земных кости своего молитвенника и подвижника преподобного Серафима и отныне окружит их благоговением, песнословием и поклонением, как драгоценную святыню свою.

Но значение сего святого гроба открывается для нас, чад Православной Церкви, еще с иной стороны. В нем мы познаем глубокую правду нашего Святого Православия. Не погрешает, но стоит твердо на правом пути та Церковь, для которой горний небесный мир святых Божиих - постоянный руководитель настроений, вдохновитель в молитве, источник благодатных утешений, помощь и защита. В этих святых мощах нового молитвенника за Церковь Русскую мы чувствуем биение жизни нашей Церкви. Ибо не мертва, не застыла, не окаменела, а живет, юнеет и цветет та Церковь, которая украшается новыми праведниками и святыми Божиими. В этом гробе источник света и радость веры нашей. Холодна и тускла была бы она, если бы не получала ясного ободрения, что молитва и подвиг всегда будут награждены и прославлены Господом. В этих святых мощах - новое знамение милости и благости Божией к русскому народу и Церкви Православной, как бы разверзается небо, и встает у престола Господня новый молитвенник за нас недостойных, новый предстатель и ходатай. И мы ясно видим плоды этой молитвы его ко Господу: слепые прозревают, глухие слышат, немые говорят, расслабленные восстают. Еще мгновение, - и откроется крышка этого спасительного гроба, явятся нам благодатные останки его: новые токи чудес потекут от них, еще яснее станет пред нами образ ныне дивного во святых Божиих Серафима, но кроткого, смиренного и убогого в земной жизни. И умиленной радости веры нашей, под впечатлением его чудного образа, воспоем ему: Ублажаем тя, преподобие отче Серафиме. Аминь".

Читают еще одну кафизму, и при пении Хвалите имя Господне все служащие сходят на средину храма. Сойдя с облачального амвона к гробнице преподобного, митрополит Антоний отпирает замок и отворяет крышку гробницы. Все преклоняют колена, а священнослужители поют величание преподобному. По прочтении Евангелия, митрополит Антоний и прочие преосвященные архиереи прикладываются ко святым мощам. Затем прикладываются к ним Их Императорские Величества и Высочества. Далее подходили священнослужители и все прочие находившиеся в соборе молящиеся.