неизвестного почти никому, в то время как является крайне интересным.

Властью, данной мне от Бога, через посредство Архистратига Божиего Серафима, Царя-Искупителя Николая, всех Безплотных Сил Небесных и всех Святых, аз <имярек> связываю всех падших ангелов и всех демонических духов, включая всё, что относится к царству тьмы, силою Святаго Духа, и аз связываю их здесь и сейчас и низлагаю их в преисподнюю, во имя Господа Иисуса Христа, Аминь!

Крестим на четыре стороны. И они связаны и отправлены в преисподнюю.

Властию, данной мне от Бога, через посредство Архистратига Божия Серафима, аз, грешный <имярек>,

отныне запрещаю любую материальную и информационную помощь и клевету, направляемую от народа и Царства антихриста в поддержку вооруженных восставших против народа и Царства Христа, и предаю всех, нарушающих сие запрещение, анафеме.

Сие анафематствование действует до полного и всецелого покаяния всех преданных ему.

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. Аминь!

МОЩИ СВЯТЫХ

| СОДЕРЖАНИЕ |

Митрофановский монастырь (г.Воронеж).

История захоронений бывшего монастыря

Из сохранившихся исторических документов известно, что воронежских владык хоронили исключительно внутри Благовещенского собора. При этом, несмотря на утверждение отдельных источников, никакого отдельного помещения-усыпальницы для их упокоения не существовало. И каждый раз вскрывался пол в каком-либо приделе (Николая Чудотворца, Иоанна Милостивого, Успения Божией Матери, Феодора Стратилата или Архангела Михаила) у южной или северной стены собора и там устраивался склеп, а над ним гробница, столб или лежащая на полу чугунная плита с надписью об усопшем. При этом дошедшие до нас документы указывают точное место захоронений только некоторых архиереев, местом же захоронения других указаны лишь тот или иной придел или сторона собора, а для третьих вообще только сам собор.

Под полом Благовещенского собора были погребены тела 17 воронежских архиереев:

1. Святителя Митрофана, первого епископа Воронежского. Скончался 23 ноября 1703 года, погребен в Архангельском приделе «в правом крыле собора близ самой южной стены в вышнем первом месте, к углу».

2. Архиепископа Арсения (Костюрина). Скончался 18 июля 1712 года. В 1718 году по разрушении собора его гроб вместе с гробом святителя Митрофана был перенесен в деревянную церковь Неопалимой Купины, а по его отстройке в 1735 году возвращен обратно в Благовещенский храм и погребен рядом с правой стороны собора.

3. Митрополита Пахомия (Шпаковского). Скончался 23 сентября 1723 года. Погребен в приделе Успения Богородицы заложенного им нового Благовещенского собора.

4. Епископа Иоакима (Струкова). Скончался 1 сентября 1742 года. Погребен в Благовещенском соборе в приделе Иоанна Милостивого.

5. Епископа Вениамина (Сахновского). Скончался 28 марта 1743 года. На месте его погребения в Благовещенском соборе был воздвигнут памятник в виде тумбы, весь украшенный надписями.

6. Епископа Феофилакта (Губанова). Скончался 30 ноября 1757 года. Погребен у правого клироса в приделе Феодора Стратилата.

7. Епископа Иоанникия (Павлуцкого). Скончался в ночь с 1 на 2 января 1763 года. Погребен в Благовещенском соборе (левая сторона).

8. Епископа Иннокентия (Полянского). Скончался 15 апреля 1794 года. Похоронен возле преосвященного Иоанникия «в левом крыле собора, близ окна к северной стране, против образа Четырех Святителей».

9. Епископа Арсения (Москвина). Скончался 6 мая 1810 года, похоронен в Благовещенском соборе.

10. Епископа Епифания (Канивецкого). Скончался 24 мая 1825 года и был погребён в приделе Благовещенского собора.

11. Святителя Антония (Смирницкого) архиепископа. Скончался 20 декабря 1846 г. Погребение было совершено в Благовещенском соборе Митрофанова монастыря в склепе возле усыпальницы святителя Митрофана. Над местом погребения была положена чугунная плита: святой Антоний завещал похоронить себя при самом входе в церковь (вне ее) с западной стороны, не ставя никакого памятника, "да вся приходящая попирают меня ногами", без дорогих архиерейских украшений в схимонашеском образе. В 1914 году тщанием архимандрита Александра (Кременецкого) и А.А. Полянского на пожертвования почитателей памяти Антония была устроена над могилой часовня-усыпальница и мраморное надгробие.

Архиепископ Херсонский и Одесский Сергий (Петров) в своем исследовании по истории Воронежской епархии пишет, что в 1914 году в Воронеже была создана комиссия, которая осматривала останки святителя Антония, и при вскрытии склепа оказалось, что гроб, в котором находилось нетленное тело и сохранившиеся одежды, сгнил и при прикосновении к нему рассыпался. Тогда же тело почившего владыки было переложено в новый гроб, а вход в могилу замурован.

24 сентября 1953 года архиепископ Воронежский и Острогожский Иосиф (Орехов) в рапорте на имя Патриарха Московского и всея Руси Алексия I свидетельствовал о широком почитании верующими памяти архипастыря, его благодатной помощи как подателя исцелений и ходатайствовал о перенесении останков святителя Антония в ограду Покровского кафедрального собора в связи с началом строительства на месте снесенного Митрофанова монастыря.

В епархиальном отчете за 1956 год архиепископ Иосиф писал, что состоялось перенесение останков святого Антония в августе 1956 на городское кладбище, после чего была отслужена панихида.

12. Архиепископа Парфения (Черткова). Скончался 5 августа 1853 года. Погребён на южной стороне Благовещенского собора Митрофановского монастыря, рядом с усыпальницей архиепископа Антония (Смирницкого).

13. Архиепископа Серафима (Аретинского). Скончался в Воронеже 22 апреля 1886 года. Погребен в Благовещенском соборе.

14. Епископа Вениамина (Смирнова). Скончался 7 мая 1890 года, погребён в Благовещенском соборе.

15. Архиепископа Иосифа (Богословского). Скончался 19 февраля 1892 года. Погребен в Благовещенском соборе.

16. Архиепископа Анастасия (Добрадина). Скончался 1 мая 1913 года. Погребен в Благовещенском соборе.

17. Викарного епископа Острогожского Филарета (Косинского). Умер 24 сентября 1880 года. Погребен в Благовещенском соборе.

А рядом с собором было погребено тело священномученика архиепископа Тихона (Никанорова), мученическая кончина которого последовала 2 марта 1920 года.

Останки некоторых владык в 1956 году были перезахоронены на Коминтерновском кладбище. Причиной этого перезахоронения устное предание называет явление архиепископа Антония одному из экскаваторщиков, уничтожавших в августе того года стены и фундамент Благовещенского собора. Вот что повествуется в нем: "Когда велись строительные работы на месте снесённого монастыря и готовился котлован для фундамента будущего здания, то перед одним из экскаваторов внезапно возникла фигура величественного старца в необычном одеянии. Старец грозно протянул руку: "Дальше – нельзя!" Разгневанный экскаваторщик бросился вон из кабины, чтобы прогнать мешающего незнакомца, но старец стал невидим. Оказалось, что занесённый уже ковш должен был вонзиться в гробовую усыпальницу: здесь начинались склепы. Строители, испуганные грозным видением, отказались продолжать работы. Тогда власти были вынуждены обратиться в епархию для организации переноса могил владык."

По официальным документам вместе со святителем Антонием (Смирницким) на Коминтерновское кладбище города Воронежа был перезахоронен священномученик Тихон (Никаноров) и ещё 5 воронежских архиереев: митрополит Пахомий (Шпаковский), архиепископ Анастасий (Добрадин), архиепископ Серафим (Аретинский), епископ Арсений (Москвин), Епископ Вениамин (Смирнов). И хотя в разных источниках указывается разное количество владык, в целом становится ясным, что перенесены на кладбище были не более половины воронежских архиереев. И неясно почему это произошло, то ли по причине несохранности их тел, то ли по причине повреждений нанесенных войной, то ли по причине потери мест их захоронений. Все это ждет своего исследователя, но надо помнить, что время скоротечно и тем, кому в 1956 году было по 20 лет, сегодня уже по 76! И надо торопиться найти живых свидетелей того, что происходило в тот момент в Благовещенском собора закрытого большевиками Митрофановского монастыря.

По документам оказалось, что и это перезахоронение на Коминтерновском кладбище было не последним.

В 1964 году строительная техника вновь въехала сюда, чтобы продолжить снимать верхний слой земли в связи с началом строительства правого крыла университета. В это время там оказался воронежский художник-краевед Александр Фролов, который оставил письменное свидетельство о новом перезахоронении: "...при расчистке территории (за алтарем, с левой стороны двора, у стены, выходившей на улице Володарского) были найдены следы богатых захоронений церковных священнослужителей. Но сказать, что же тут: "усыпальница" или отдельные захоронения в склепах, -- трудно… Двор был сильно изрыт воронками, землю покрыли… остатки богатых дубовых гробов… Были найдены гробы, обитые золотой и серебряной парчой, в гробах обнаружены останки покойников в богатых парчовых облачениях; на них были кресты и церковные ордена… На месте богатых захоронений увидели также порожки из белого мрамора, металлические кованые двери и ставни кузнечной художественной ковки -- они не относились к монастырским зданиям. В головах покойников стояли бутылки с жидкостью. Они были фигурного литья".

А. М. Фролов сообщает, что "всех покойников (останки) собрали в один гроб и захоронили на Коминтерновском кладбище".

Скорее всего, речь идет о могилах известных протоиереев и наместников Митрофановского монастыря в санах игуменов или архимандритов. Их за восьмидесятилетнюю историю монастыря до революции было восемь. Наместники Амвросий I (1839) и Даниил (1855) были погребены на монастырском кладбище близ Благовещенского собора. Архимандриты Амвросий II (Орлов; 1799-1889) и Василий (Петров; 1820-1905) руководили обителью с 1857 по 1905 годы. Там же покоился и кафедральный протоиерей Платон Ставров (1800-1833).

Общеизвестно, что гроб с останками Воронежских архиереев был в 1993 году перенесен во вновь созданный некрополь Алексиево-Акатового монастырь, но могила отдельно похороненного святителя Антония, архиепископа Воронежского и Задонского, была утеряна, а о местоположении могилы 1964 года совсем ничего не известно. И ее также необходимо найти.

МОЩИ СВЯТЫХ

| СОДЕРЖАНИЕ |

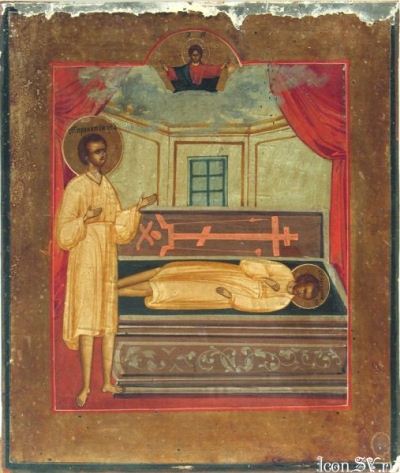

Симеон Верхотурский, праведный. История его Святых Мощей

Первое обретение Святых Мощей

Нетление мощей праведного Симеона и обилие проистекавших от них чудотворений убедили меркушинцев, а также и окрестных жителей в праведности и святости человека, погребенного в чудесно вышедшем из-под земли гробе. Митрополит Тобольский Филофей (Лещинского) благословил перенести мощи в Свято-Николаевский Верхотурский мужской монастырь.

Перенесение назначено было на 8 сентября 1704 года, но стоявшая тогда ненастная погода побудила отложить это торжество до более благоприятного времени. Состоялось оно 12 сентября, когда небо очистилось от дождевых туч и наступила хорошая погода.

Старый гроб, в котором был похоронен праведный Симеон, оставили в селе Меркушино, в тамошней церкви (к великому сожалению, в прошлом столетии церковь эта сгорела, а вместе с ней – и гроб праведника).

В 1798 году титулярный советник Алексей Феодорович Турчанинов с супругою Фелицатою Стефановной пожелали соорудить для мощей праведного Симеона новую, более ценную раку. По их заказу на Троицком Соликамском заводе изготовили медную раку с крышкою. В некоторых местах она была посеребрена, украшена резьбою и пятью клеймами, в которых вычеканены были различные надписи: даты явления святых мощей и их перенесения, имя Государя, в царствование которого совершилось перенесение, а также имя Верхотурского градоначальника того времени и имена соорудителей раки. Мощи праведного Симеона в том же самом кедровом гробе, в котором они перенесены были из Меркушино, положили в новую раку и оставили на прежнем месте. А находились они на возвышенном, с двумя ступенями, помосте, под аркою, особо устроенной в стене, которая отделяла Николаевский храм от Симеоно-Аннинского придела.

Теперь обратим внимание благочестивого читателя на то, что сталось с могилою праведного Симеона в селе Меркушино после перенесения оттуда его мощей.

Над могилой этою долго стояла деревянная часовня, которая наконец пришла в ветхость. Тогда верхотурский житель Феодор Курбатов в 1808 году подал духовному начальству прошение о дозволении построить ему на месте упомянутой деревянной часовни каменную. Епископ Пермский Иустин удовлетворил его просьбу, и вскоре на месте обретения мощей праведного Симеона Курбатов выстроил каменную часовню с железною кровлею. Сверху водружен был святой крест, а в самой часовне, в восточной стороне, устроен приличный иконостас с несколькими иконами.

Из могилы праведника истекает источник чистой воды. Находясь в сосуде, она в течение нескольких лет не подвергается никакой порче. Множество богомольцев посещают это святое место, служат молебны, берут с собою немного земли с могилы праведника, а также и воду из источника. Земля и вода эти часто проявляют свою чудодейственную силу и исцеляют различные недуги.

Между тем благоговейное почитание мощей Симеона Верхотурского сибирскими жителями укреплялось все более и более. Различные приношения, иногда очень ценные, стекались отовсюду к раке праведника. Наконец, среди жителей Верхотурья и иных ближайших к этому городу местностей возникла мысль устроить вместо медной новую, серебряную раку для мощей праведного Симеона. Новая рака имела в длину три аршина, а в ширину – 1 аршин и 4 вершка. На ее изготовление пошло 10 пудов 8 фунтов чистого серебра. Общая стоимость раки равнялась 14573 рублям серебром. На верхней крышке изображен во весь рост праведный Симеон, у его главы находятся два ангела, держащие в руках свиток с надписью: «Святый Симеон, Верхотурский чудотворец». На четырех сторонах раки вычеканены различные изображения. На одной – перенесение мощей из Меркушино в Верхотурье, на другой – сам праведник, молящийся в чаще леса, сети и неводы, закинутые для ловли рыбы, и другие рыболовные принадлежности святого Симеона, на третьей – надпись: «Сие честные мощи святаго праведнаго Симеона Верхотурского чудотворца, обретены нетленными, Верхотурскаго уезда, в селе Меркушине, 1682 года», и, наконец, на четвертой – таже надпись, гласящая, что «сие честные мощи угодника Божия Симеона праведного, Верхотурского чудотворца, принесены в обитель верхотурскую в 1704 году, сентября 12 дня, при царе Петре Алексеевиче и настоятеле архимандрите Израиле». Вся рака утверждена на 6-ти серебряных вызолоченных ножках.

Переложение святых мощей праведного Симеона в серебряную раку было совершено 12 сентября 1848 года.

Более двухсот лет почивали в Верхотурской Николаевской обители нетленные мощи праведного Симеона, и столько же лет не переставал он являть чудесные знамения благодатного своего предстательства пред престолом Божиим за страждущих людей, с теплою верою и усердною молитвою прибегающих к его святому покровительству. Правильно и достойно в акафисте сему святому угоднику Божию сказано: «Возсиял еси велие просвещение светлостию чудес твоих, праведный Симеоне, от святаго гроба твоего непрестанно истакающих…»

Целая книга, после должных проверок, была составлена из свидетельств и сообщений о чудесных явлениях помощи Божией по молитвам праведного Симеона. А сколько, должно быть, неизвестных случаев чудесной помощи праведника, которые останутся неизвестными навсегда или, по крайней мере, дотоле, пока Господу угодно будет явить их миру для прославления угодника Своего и утверждения православия.

Утрата Святых Мощей

В 1917 году мирное течение благочестивых лет в России было нарушено. Части красной армии под командованием И.В.Борева в 1919 году заняли Свято-Николаевский Верхотурский мужской монастырь, всех монахов, во главе с архимандритом Ксенофонтом, выселили из братских корпусов и всячески притесняли.

Закрыты были все храмы, кроме Крестовоздвиженского, где находились мощи праведного Симеона Верхотурского. Вместо крестов на куполах церквей появились красные флаги.

За Божественной Литургией архимандрит Ксенофонт с высоко поднятым крестом громогласно провозгласил: «Насильникам-большевикам – Анафема! Анафема! Анафема! Будь они во веки веков прокляты!»

25 сентября 1920 года, в день памяти Симеона Верхотурского, власти решили провести вскрытие его святых мощей. Для вскрытия была назначена комиссия, в которую вошли: председатель Екатеринбургской ЧК Тунгусков, председатель Верхотурского уездного исполкома Ларичев, доктор Петров и другие лица.

Вскрытие наметили примерно на час дня – сразу по окончании Божественной Литургии. 15 тысяч человек собралось в этот день в монастыре. Крестовоздвиженский храм был переполнен, люди стояли на соборной площади. Монахи и священники, возглавляемые архимандритом Ксенофонтом, затягивали службу. Торжественно, нарочито медленно они служили Литургию, вслед за ней акафист и т.д., богослужениям не виделось конца. Стали слышны вздохи, плачи, отдельные выкрики – чем дальше, тем больше. Начало вскрытия запаздывало уже на два часа. Власти потребовали прекратить богослужение и начать вскрытие мощей, на что последовал отрицательный ответ. Тогда вооруженные красноармейцы бросились решительно, по-военному выталкивать всех из собора и пробиваться к раке с мощами, где плотной стеной стояли монахи и монахини. Потеснив монахов, красноармейцы с большим трудом подняли мощи, вынесли их на паперть и установили на столе. Перед собором, вдоль всей площади, были выстроены в две шеренги, лицом друг к другу, вооруженные красноармейцы, чтобы прекратить возможные эксцессы и защитить, в случае необходимости, комиссию. Вскрытие начал сам архимандрит Ксенофонт. Он снял покров с мощей, но дальше действия вести отказался. Тогда, после короткого совещания с членами комиссии, председатель Екатеринбургской ЧК Тургусов подошел к гробу, опустил туда руку, вынул голову праведного Симеона и высоко поднял ее, чтобы всем было видно. По толпе пронесся вздох. Так началось надругание над мощами Верхотурского чудотворца, исцелявшего от недугов и болезней всех, с верою приходивших к нему с просьбой о помощи и заступлении. Его святые мощи были подвергнуты расчленению, их вынимали частями и раскладывали на столе, после чего гроб был перевернут и все содержимое вывалено на стол. Это был лебяжий пух, который положил в 1704 году в селе Меркушино архимандрит Израиль перед тем, как мощи праведного Симеона переложили в гроб, специально изготовленный для перенесения в Верхотурье. Проходящие мимо верующие, плача и крестясь, одновременно успевали скрытно ухватить со стола лебяжью пушинку и спрятать ее в складках одежды. Стояла тишина. Только кое-где было слышно всхлипывание с сопение.

Не успела комиссия по вскрытию мощей закончить свою работу, как за ее спинами у главных дверей собора монастырский архидиакон Вениамин во всеуслышание заявил: «А мы верили и будем верить угоднику Божьему». Красногвардейцы быстро подскочили к архидиакону и, закрутив ему руки за спину, расталкивая народ, повели в один из корпусов. Председатель исполкома Ларичев, указав на столпившихся плачущих монахов и монахинь в черных одеждах (плакали почти все верующие), сказал: «Вот эта стая черных воронов триста лет обманывала народ». Монахам было разрешено сложить мощи обратно в гроб. Они вместе с отцом Ксенофонтом, обливаясь слезами, складывали поруганную верхотурскую святыню. Народ долго не расходился. Мощи вновь внесли в храм и положили в раку. Было разрешено по-прежнему продолжать богослужение в соборе.

На другой день архимандрит Ксенофонт после проповеди, обличающей «власть имущих», которую произнес он в соборе, был посажен в тюрьму за «антисоветсткую пропаганду». Были арестованы настоятельница женского Покровского монастыря и другие высшие духовные особы. Известно, что единственный монах, который вернулся из ссылки обратно в Верхотурье, - иеромонах Игнатий, принявший перед смертью схиму с именем Иоанн. Скончался он в шестидесятых годах и похоронен около Успенской церкви города Верхотурья. Всех остальных арестованных и высланных из города монахов больше никто никогда не видел.

Второе обретение Святых Мощей

Мощи праведного Симеона находились в Крестовоздвиженском соборе до 1926 года. В 1926 году собор был закрыт, а мощи отправлены в Нижне-Тагильский краеведчиский музей. Православный народ не забыл праведного Симеона. Он шел к нему на поклонение в музей, оплачивая билеты любой стоимости, какая бы ни требовалась. Таким образом, «новые хозяева» стали получать доход от мощей праведного. Вскоре, когда началось прямое паломничество в музей, они были изъяты из экспозиции, увезены в г. Свердловск и выставлены в Ипатьевском доме (месте расстрела Царской Семьи), где и находились продолжительное время. Затем мощи убрали в запасники краеведческого музея в Зеленой Роще, который размещался в здании бывшего собора Александра Невского (ныне вновь действующего), с тех пор среди православных они считались безвозвратно потерянными. Но, к счастью, во время празднования 1000-летия крещения Руси, 25 мая, святые мощи были переданы Свердловской епархии, архиепископу Мелхиседеку, и торжественно, при огромном стечении духовенства и верующих, внесены в храм Всемилостивого Спаса в г. Свердловске (название «Екатеринбург» городу возвращено позже). А 24 сентября 1992 года, через 63 года после изъятия, в канун празднования перенесения мощей святого праведного Симеона были возвращены в Верхотурский Николаевский монастырь, в котором почивают и поныне. Вновь, как в былые времена, к раке с мощами Верхотурского чудотворца едут паломники со всех концов матушки-России. И, по милости Божией, как и прежде, получают чудесные исцеления и помощь от святого угодника Божия.

МОЩИ СВЯТЫХ

| СОДЕРЖАНИЕ |

Савва Сторожевский, преподобный.

Первое и второе обретение его Святых Мощей

В 2007 году в России отмечалось 600 летие преставления преподобного Саввы Сторожевского, Звенигородского и всея России чудотворца, основателя одной их главных святынь Московской земли — Саввино Сторожевского монастыря, любимого ученика преподобного Сергия Радонежского. Царская Семья Романовых почитала святого Савву Сторожевского как своего небесного покровителя — «молитвенника за Царей Богоизбранных». Монастырь на протяжении столетий был «собственным государевым богомольем». Известно особое заступничество преподобного Саввы Сторожевского о Царе Алексее Михайловиче Романове, в царствование которого произошло первое обретение св. мощей звенигородского чудотворца. В годы гонений на Православие эта обитель была закрыта, святые мощи вывезены из родных стен. По Промыслу Божиему их смогла сохранить одна благочестивая семья в течение нескольких последующих десятилетий. 23 августа 1998 года, когда в монастыре возродилась церковная жизнь, святые мощи вернулись в звенигородскую обитель.

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II день 23 августа стал праздником «Второго обретения и перенесения честных мощей преподобного Саввы Сторожевского».

В конце XIV века по просьбе звенигородского князя Юрия Дмитриевича (сына Дмитрия Донского) прп. Савва основал монастырь на древнем Сторожевском холме близ Звенигорода. Он собирал сам первых братий, руководил строительством и росписью храмов. Воспитывал монахов высокой духовной жизни.

Достигнув глубокой старости, после болезни, он, преподав всем мир и целование, скончался 3 декабря 1407 года. «Много слез пролили братия, лишившись своего «кормника и учителя»; на погребение его собрались князья (был, без сомнения, и Юрий Звенигородский) и бояре, и почти все жители города. Тело блаженного честно предали земле в церкви Пресвятой Богородицы, им построенной…».

Умножались чудеса у мощей прп. Саввы, росло его почитание на Руси, обитель становилась всё более известной. В 1547 году в Дом Пречистой на Сторожах (так называли тогда Саввин монастырь) приезжал молиться Царь Иоанн Грозный со своей первой любимой супругой Анастасией Романовной. Именно тогда звенигородский чудотворец был канонизирован. В середине XVI века инок Новгородского Антоньева монастыря

Маркелл составил житие прп. Саввы, собрав устные свидетельства о жизни и посмертных чудесах первого игумена звенигородской обители. )Чудесное заступничество прп. Саввы охраняло монастырь со дня его основания, особенно в Смутные времена, обрушившиеся на Русь в начале XVII века. Многие постройки и запасы обители были уничтожены тогда пожарами и грабежами. Но Саввино-Сторожевская обитель смогла выстоять. Молитва святого основателя сохранила монастырь во время всех испытаний.

Звенигородского чудотворца особо почитал Государь Алексей Михайлович Романов. При нём монастырь приобрёл статус Лавры, был обустроен новыми зданиями, стал загородной царской резиденцией и одной из богатейших обителей на Руси.

В древнем монастырском Рождественском соборе на правой стороне иконостаса под сенью бережно хранится святыня обители —св. мощи прп. Саввы Сторожевского. Они были обретены 19 января 1652 года.

С этим событием связана удивительная история: «Ближайшим поводом к обретению мощей преподобного Саввы, по существующему в Сторожевском монастыре древнему преданию, послужило явление угодника Божия самому Царю. Царь Алексей Михайлович в декабре 1651 года ходил на охоту в окружающие обитель леса звенигородские. Когда свита его рассеялась по лесу для отыскания логовища медведя и он остался один, из лесной чащи внезапно выбежал медведь и бросился на него. У Государя не оказалось оружия и он, видя невозможность защищаться, обрёк себя на верную смерть. Вдруг около него явился старец, и, с его появлением, зверь бежал от Царя. Спрошенный об имени старец отвечал, что его зовут Саввой и что он инок Сторожевской обители. В это время собрались к Царю некоторые из его свиты, а старец пошел к монастырю. Скоро пришел в обитель и сам Царь Алексей Михайлович, и спрашивал архимандрита о монахе Савве, думая, что это какой-нибудь еще неизвестный ему подвижник, поселившийся в монастыре. Архимандрит ответствовал, что в монастыре нет ни одного монаха именем Саввы. Тогда Царь, взглянув на образ преподобного, уразумел, что это был сам он», — писал историк И. В. Брандт.

Обители преп. Саввы была особенно дорога великокняжеская чета. На протяжении 1880—1890-х гг. они приезжали сюда довольно часто, иногда к ним присоединялся брат Великого князя Сергея — Павел Александрович. Приезжали в Звенигород они из усадьбы Ильинское, расположенной в 20 верстах от монастыря к западу от Москвы.

Связь с обителью Великой княгини не прервалась и после смерти её супруга. Елизавета Феодоровна оказала большую помощь городу и монастырю после разрушительного наводнения 1908 года.

Приближалось страшное время поругания святынь, гонения на Православие. В 1918 году христиане Звенигорода и окрестных селений в тревоге ожидали предстоящее вскрытие святых мощей прп. Саввы Сторожевского.

В течение года во внутреннюю жизнь обители неоднократно грубо вмешивались большевики, в частности, уроженец соседней монастырю деревни Ягунино 27-летний комиссар. Рабочий Путиловского завода, он прибыл в Звенигород организовать сельский совет с полномочиями Совета народных комиссаров и был назначен комендантом монастыря для того, чтобы взять на учёт ценности обители. Разумеется, всем было ясно, что если большевики войдут в монастырь хозяевами, то лишат его главной святыни — мощей преп. Саввы.

15 мая комиссар Константин Макаров в сопровождении других «уполномоченных» явился в монастырь под предлогом конфискации хлеба и описания имущества. Он потребовал у наместника все ключи. Крестьяне шумно выражали недовольство происходящим. Ситуация становилась всё более бесконтрольной; началась драка, в которой Макаров был убит, его спутники изранены, один из них позже скончался от побоев. По рассказам местных жителей, смерть комиссара была нелёгкой. Страшно избитый, он был сброшен в мелкий пруд под монастырём и, казалось, утонул, но через некоторое время снова приподнялся над водой, бросил последний взгляд на обитель, широко перекрестился и упал навзничь. Так местное предание приписывает Константину Макарову покаяние в последние минуты жизни.

Опомнившись, люди растерялись от такого поворота дел, — они шли защищать монастырь, не желая проливать кровь. После расправы над Макаровым и его приспешниками наиболее активные защитники обители двинулись в город для свержения власти советов. Но большевики действовали организованно, решительно и быстро. Срочно вызвали подкрепление из соседнего города Дедовска. Прибыл отряд красноармейцев, и в тот же день мятеж был подавлен. Многих защитников монастыря увезли в Москву, и их родные больше не получали от них никаких известий.

14 февраля 1919 года было опубликовано постановление Народного комиссариата юстиции об организованном вскрытии мощей в Советской России. Через месяц, 17 марта, были вскрыты и святые мощи прп. Саввы Сторожевского.

Изъятие честных мощей преподобного осиротило Звенигородскую землю. Вспомнилось древнее монастырское предание: незадолго до своей кончины св. Савва «в одно время заплакал и сказал своей братии: «Придёт время, на земле люди забудут Бога и будут над Ним смеяться, к власти придёт антихристова сила. Она выгонит меня из монастыря, но я совсем не уйду. Я переселюсь в другое место, где ещё часть людей не забудет Бога, и я буду за них молиться перед концом света». Это пророчество преподобного напечатали даже в советских газетах тех лет как доказательство контрреволюционности монашества.

Но Бог поругаем не бывает. Преподобный Савва, по милости Божией, не оставил свою обитель, храня её и даруя исцеление, духовное утешение и благодатную помощь к радости и укреплению веры православных и недоумению и злобе властей века сего.

Чудом является уже то, что часть честных мощей преподобного сохранилась. Долгое время считалось, что святые мощи Звенигородского Чудотворца, которые в 20-е годы были экспонатом выставки по охране здоровья при Наркомате здравоохранения, а затем переданы на Лубянку и пропали в её подвалах. Лишь совсем недавно стало известно, что, по милости Божией, честная глава преподобного Саввы более 50 лет тайно хранилась в одной православной семье. Супруги Михаил Михайлович и Софья Дмитриевна Успенские с большим риском для себя сберегли святыню.

О том, как мощи преподобного Саввы оказались в семье Успенских, известно следующее. В 20-е годы Михаил Михайлович, тогда сотрудник Государственного исторического музея и член Комиссии по охране памятников архитектуры Московской области, был вызван на Лубянку. Сотрудник ЧК, вызвавший его, показал ему серебряное блюдо, накрытое материей, и сказал: «Возьмите это блюдо и передайте в музей, а то, что на блюде — останки Саввы Сторожевского, — поместите, куда сочтёте нужным». Вначале Михаил Михайлович хранил мощи на даче в Звенигороде. Затем решил спрятать святыню в более безопасное место: сложил мощи в чистый мешочек, положил в специально изготовленный сосуд с плотной крышкой и зарыл в землю в саду. Вскоре на даче произошёл пожар, дом выгорел дотла, но святые мощи не пострадали. После этого события, произведшего на Успенского большое впечатление, он перевёз мощи преподобного в свою московскую квартиру. За три года до смерти М. М. Успенский, беспокоясь о святыни, через протоиерея Владимира Ганина, настоятеля Успенской церкви с. Жилино Люберецкого района Московской области, обратился к о. Евлогию (Смирнову) (ныне — архиепископу Владимирскому и Суздальскому, а тогда — эконому Троице-Сергиевой лавры) с вопросом, как ему поступить с мощами? О. Евлогий посоветовал передать их в Лавру. Позже, когда о. Евлогий уже был наместником Свято-Данилова монастыря, он позвонил Успенским и спросил о судьбе мощей преподобного Саввы. Михаил Михайлович к тому времени скончался, а его родственники сообщили, что они передали мощи священнику, который напутствовал М. М. Успенского перед смертью. «Пожалуйста, возьмите их, как и обещал Вам наш отец», — добавили они. 25 марта 1985 года святыня была передана в Московский Свято-Данилов монастырь, где почивала в алтаре храма Семи Вселенских Соборов.

В 1995 году началась передача Саввино-Сторожевского монастыря Русской Православной Церкви. Вновь в монастырских стенах возродилась православная служба, появились первые иноки и постоянные прихожане. Когда обитель праздновала своё 600-летие, святые мощи вернулись в родной дом. Это произошло в августе 1998 года.

МОЩИ СВЯТЫХ

| СОДЕРЖАНИЕ |

София Суздальская, преподобная. Честные Мощи

Преподобная София, в миру Соломония, великая княгиня, была дочерью боярина Юрия Константиновича Сабурова. В 1505 году на нее пал выбор наследника престола, будущего великого князя Василия Иоанновича. Брак их не был счастливым, так как Соломония оказалась бесплодной. Чтобы иметь наследника, великий князь Василий Иоаннович решил жениться вторично (на Елене Глинской) и 25 ноября 1525 г. велел постричь Соломонию в монахини. Насильно постриженная с именем София, Соломония была сослана под стражу в Суздальский Покровский монастырь, где подвигами изгнала из сердца мирские помыслы и всецело посвятила себя Богу.

Князь Курбский называет блаженную княгиню "преподобною мученицею". В рукописных святцах она именуется как "Святая праведная княгиня София инокиния, яже бысть в Покровском монастыре девиче, чудотворница". При царе Феодоре Иоанновиче ее чтили как святую. Царица Ирина Феодоровна посылала в Суздаль "на великую княгиню Соломониду, а во иноцех Софию, бархатный покров с изображением Спасителя и святых". Патриарх Иосиф писал к Суздальскому архиепископу Серапиону о пении над Софией панихид и молебнов.

Преподобная София преставилась к Богу в 1542 году. В описании Суздаля ключарь Анания приводит несколько случаев чудесных исцелений при гробнице преподобной Софии.

В 1995 г. обретены мощи прп. Софии Суздальской, которые покоятся теперь в Покровском соборе монастыря.

МОЩИ СВЯТЫХ

| СОДЕРЖАНИЕ |

Прокопий Устьинский, праведный. История его Мощей

Одной из православных святынь Важского края были мощи святого праведного Прокопия Устьянского чудотворца, которые почти 300 лет открыто почивали в Верюжском Введенском приходе, находившемся в среднем течении реки Устья, правого притока Ваги. Отсутствие жития Прокопия Устьянского привело к появлению в литературе различных, порой противоречивых, сведений о том, когда он жил, кем был при жизни и когда явились народу его мощи. Устное предание, записанное в летописи Верюжской Введенской церкви, относит Прокопия Устьянского "по происхождению к крестьянскому званию, по роду жизни к пастушескому, по возрасту, в котором преставился, к отрокам". Документы, выявленные в Государственных архивах Архангельской и Вологодской областей, а также в фондах Вельского краеведческого музея, дают ответ на немаловажный вопрос о судьбе мощей Прокопия Устьянского в XVII - первой трети XX в.

Согласно рукописному сказанию, относящемуся, очевидно, к XVIII в., и дошедшему до нас в изложении священника И. Верюжского, явление мощей в необычном гробе, сплетенном из ивовых прутьев, произошло близ приходской церкви Введения во храм Божией Матери, стоявшей на правом берегу р. Устья. Со временем прихожане по-своему истолковали явление мощей святого Прокопия Устьянского в необычном гробе. В летописи Верюжской Введенской церкви, которая кратко повторяет историю обретения мощей праведного, записано предание о том, будто бы "угодник Божий при жизни своей любил проводить не только лето, но и зиму в плетеном им самим ивовом жилище". Время обретения мощей Прокопия Устьянского точно не известно, но анализ сведений, содержащихся в рукописном сказании и церковной летописи, позволяет предположить, что произошло это не ранее 1641 г., когда было записано первое чудесное исцеление от святых мощей.

Согласно рукописному сказанию, относящемуся, очевидно, к XVIII в., и дошедшему до нас в изложении священника И. Верюжского, явление мощей в необычном гробе, сплетенном из ивовых прутьев, произошло близ приходской церкви Введения во храм Божией Матери, стоявшей на правом берегу р. Устья. Со временем прихожане по-своему истолковали явление мощей святого Прокопия Устьянского в необычном гробе. В летописи Верюжской Введенской церкви, которая кратко повторяет историю обретения мощей праведного, записано предание о том, будто бы "угодник Божий при жизни своей любил проводить не только лето, но и зиму в плетеном им самим ивовом жилище". Время обретения мощей Прокопия Устьянского точно не известно, но анализ сведений, содержащихся в рукописном сказании и церковной летописи, позволяет предположить, что произошло это не ранее 1641 г., когда было записано первое чудесное исцеление от святых мощей.

Совершенно иную версию почитания святого Прокопия Устьянского в целом и обретения его мощей в частности выдвинул историк и краевед М. И. Романов в своем исследовании фольклора Устьи. Она заслуживает внимания уже в силу того, что практически не нашла отражения в литературе. По мнению исследователя, почитание Прокопия Устьянского возникло гораздо позднее - на рубеже XVII-XVIII вв. "Для сепаратного культа, - писал М. И. Романов, - не хватало реликвии, которая нашлась в начале XVIII в.". Такой "реликвией" стал "мумифицировавшийся" покойник, принесенный в Бестужеве на льдине во время ледохода в результате размыва речным течением кладбища Дмитриевского прихода, находившегося на 80 км выше по р. Устья, где он когда-то был похоронен. Жители Бестужева вытащили его на берег, сплели ему гробницу из прутьев и срубили часовню. "У нового святого, - отмечал М. И. Романов, - не оказалось ни жития, ни "образа", ни других атрибутов культа."

Верюжский Введенский приход с центром в Бестужеве получил свое официальное название от церкви Введения во храм Пресвятой Богородицы и от речки Верюга, впадающей недалеко от нее в Устью, но в народе его чаще называли по имени святого - "У Прокопия Устьянского", или просто -"У Праведного". Место, где покоились мощи угодника, неоднократно менялось на протяжении трех столетий. В середине XVII в. на погосте в Бестужево высились три деревянные церкви: холодная Введенская и две теплые - Никольская и Флора и Лавра. Документальных сведений о часовне с мощами Прокопия Устьянского выявить не удалось. В конце XVII в. старые церкви из-за ветхости были разобраны, и на прежних местах началось возведение новых. Не ранее 1692 г. освятили Никольскую церковь, а в 1696 г. приступили к строительству церкви в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы с приделом святых мучеников Флора и Лавра вместо третьей одноименной церкви. По утверждению священника И. Верюжского, после завершения строительства новой Введенской церкви, мощи Прокопия Устьянского были перенесены туда.

В 1763 г. на месте Введенской церкви был построен деревянный двух-придельный храм в честь Рождества Богородицы и освящен южный придел во имя святого праведного Прокопия Устьянского. Именно здесь "близ церковной стены пред окном в деревянной раке, обнесенной железною выкрашенной решеткой и украшенной позолоченою резьбою" и покоились с этого времени мощи. Над ракой был "выстроен деревянный балдахин, поддерживаемый четырьмя позолоченными гладкими колоннами".

В 1783 г. епископ вологодский Ириней дал грамоту на постройку каменного двухэтажного храма: внизу - во имя святителя Николая, вверху - во имя святого праведного Прокопия Устьянского, но его преемник епископ Арсений "приказал строить храм во имя Введения во храм Богородицы, а не во имя Прокопия Устьянского, так как имени его не было в святцах". Запреты епархиального начальства возводить храмы в честь праведного были обусловлены прежде всего локальным характером культа. В результате, при усердном содействии почитателей мощей Прокопия Устьянского и попечительстве тотемского купца 1-й гильдии Ивана Андреевича Кузнецова в 1803 г. на месте Никольской церкви началось строительство каменного одноэтажного Введенского храма с двумя приделами в трапезе: во имя святителя Николая Мирликийского и во имя Афанасия и Кирилла, патриархов александрийских.

Мощи Прокопия Устьянского были неоднократно освидетельствованы церковью. Впервые это произошло 11 августа 1696 г. по благословению первого архиепископа Холмогорского и Важского Афанасия, после чего их переложили из ветхого в новый гроб, на котором была сделана памятная надпись. Вторично мощи святого Прокопия были освидетельствованы 28 октября 1739 г. по грамоте епископа Архангельского и Холмогорского Саввы. Священники, проводившие осмотр святых мощей, пришли к заключению, что за прошедшее время "никаких частей не умалилось, и тления одеждам никакого не учинилось". Третье освидетельствование мощей праведного Прокопия состоялось 1 августа 1818 г. по настоянию крестьянина Федора Кузнецова, получившего исцеление от святыни и дважды после этого посылавшего прошение на имя государя об оглашении мощей, перенесении их во вновь отстроенную каменную церковь и освящении ее во имя праведного Прокопия. Осматривавшие мощи лично епископ Вологодский Онисифор, а также протоиерей Вельского собора Алексей Осокин и священник Иоанн Заостровский сочли огласить их за святые. Однако Святейший Синод решил оставить местное почитание мощей без их оглашения. В результате святой праведный Прокопий Устьянский не был канонизован церковью, как и многие другие местночтимые святые.

До середины XIX в. рака с мощами Прокопия Устьянского стояла в приделе Рождественской церкви на полу. В 1852 г. в каменном храме начался пожар, угрожавший из-за южного ветра деревянной церкви. Клир и прихожане вынесли святые мощи из церкви и обнесли их вокруг обоих храмов, вследствие чего "ветер переменился и опасность миновала". Очевидно, в благодарность за заступничество Прокопия Устьянского после пожара рака с мощами была поставлена на возвышение, к которому вели три ступеньки.

В 1868 году 16 июня в связи с начавшимся ремонтом Рождественской церкви святые мощи были на время перенесены в каменную церковь. В торжестве приняли участие семь священников и необычайно много для этих мест богомольцев - около шести или семи тысяч человек. Епархиальное начальство в ходе редких посещений удаленного от Вологды Верюжского Введенского прихода, как правило, служило молебен при раке праведного. Сборы за церковные службы святому Прокопию Устьянскому были важным источником доходов церкви, как, впрочем, и пожертвования его почитателей.

По распоряжению Святейшего Синода 6 июня 1901 г. состоялось переложение святых мощей в кипарисном гробе из старой деревянной гробницы в новую серебряную, которую поставили на прежнее место. Она была сооружена серебряных дел мастером А. Я. Соколовым по рисунку архитектора Н. В. Набокова и пожертвована храму статским советником Д. А. Шамаховым.

Весной 1908 г. в связи с началом капитального ремонта в каменном Введенском храме мощи Прокопия Устьянского вернули в Рождественскую церковь. Тогда же с разрешения Святейшего Синода было установлено ежегодное перенесение мощей на зимнее время - в теплый каменный храм, а на летнее - в холодный деревянный. Приходские священники отмечали, что перенесение святыни 20 мая и 15 сентября всегда происходило при большом стечении богомольцев. Местные прихожане в эти дни вели себя "трезво, чинно и спокойно", "имели воздержание от пьянства, плясок и песен". 18 мая 1910 г. их усердием был притащен в церковную ограду громадной величины камень, который положили против алтаря Введенской церкви для остановок при перенесении мощей угодника.

В ходе ремонта каменного храма мастер Д. Я. Костров устроил над мощами "изящную массивную сень, с полиментовой позолотой, с выдающимися колоннами, резьбой и звездными украшениями изнутри". Средства для этого в сумме 500 рублей были изысканы настоятелем церкви священником Николаем Яхлаковым с сослуживцем Евгением Россовым. Чуть позднее, в 1911 г., в деревянном храме над гробницей также был сооружен новый балдахин.

Упрочению почитания святого Прокопия Устьянского способствовали чудесные исцеления, происходившие на протяжении столетий от его мощей. В рукописном сказании было зафиксировано 20 датированных чудес за период с 1641 по 1750 г. В последующем, - с какого времени, к сожалению, не известно, - новые случаи исцеления записывались со слов верующих в специальной книге чудес. Всего до 1913 г. включительно в ней было записано 44 случая. Некоторые рассказы чудесным образом исцелившихся людей священники переписывали в церковную летопись. Следует отметить, что наряду с мощами праведного Прокопия Устьянского в деревянной Рождественской церкви хранилась чудотворная икона святителя Николая Мирли-кийского, но, по свидетельству клира, в церковном архиве не было "никаких достопамятностей" о происходивших от нее чудесах. Этот факт позволяет говорить о том, что почитание устьянского святого, благодаря его чудотворным мощам, заслоняло собой почитание общехристианского святого Николая угодника, широко почитавшегося на Русском Севере. Именно к Прокопию чудотворцу обращались прихожане во время молебнов по случаю засухи или дождливой погоды.

Наиболее ярким проявлением почитания святого праведного Прокопия Устьянского было празднование дня его памяти 8 июля, проходившее при особенно большом стечении православного народа. Большая часть крестьян устьянских приходов накануне праздника налагала на себя недельный пост. В день памяти служили утреню с чтением акафиста праведному Прокопию и литургию, после чего совершались крестный ход на р. Устья и молебен. 8 июля 1915 г. крестный ход проводился дважды: утром к реке с молебном о даровании победы русскому воинству, а вечером по шести деревням прихода с молебном в каждой. После крестного хода служили обедню перед ракой с мощами, а затем устраивали братскую трапезу в церковной ограде.

В 1917г., после победы Октябрьской революции, отношение к мощам среди части населения, прежде всего среди вернувшихся домой солдат, начало меняться. Священник Евгений Россов с тревогой писал в церковной летописи о том, что "отравленные ядом большевизма", они "отрицательно относятся к мощам святым" и, только "пожив в кругу своей семьи, бросают свои заблуждения".

В конце 1918-1919 гг. была разработана целая программа "разоблачительных" мер общегосударственного масштаба и, в частности, кампания вскрытия святых мощей, в ходе которой были освидетельствованы мощи 65 русских святых, в т. ч. праведного Прокопия Устьянского.

Вопрос о вскрытии мощей Прокопия Устьянского обсуждался 3 марта 1919 г. на заседаниях 1-й уездной конференции РКП(б) и уисполкома. В пользу вскрытия мощей приводились различные доводы как идеологического, так и экономического характера. Большинством голосов было решено немедленно вскрыть мощи.

Акт освидетельствования мощей Прокопия, произведенного комиссией 7 марта в присутствии верующих, а также заключение врачей и мнение священнослужителей были опубликованы в 1919 г. в уездной газете "Красный набат", но жители устьянских волостей остались при твердом мнении, что "вскрытые мощи ... есть действительные мощи, которые могут быть и тленные".

С целью окончательно убедить население в "поповском обмане" на объединенном заседании уисполкома и укома РКП(б) 29 марта 1919г. было решено вывезти гробницу с мощами Прокопия Устьянского в Вельск, направив для этого в Бестужеве отряд во главе с Истоминым. Несмотря на секретный характер задания, весть о предстоящем увозе мощей молниеносно облетела Бестужевскую волость и вызвала массовый стихийный протест населения, которому позднее местные власти попытались придать классовую окраску, обвинив в подстрекательстве кулаков. Предпринятые Вельским уисполкомом экстренные меры: отправка в Бестужеве второго отряда из 55 человек во главе с начальником уездной милиции Басовым, введение осадного положения в Бестужевской и смежной с ней Никольской волостях и другие не смогли сломить сопротивление населения, вставшего на защиту своей святыни. Стрелять же в фактически безоружный народ, круглосуточно дежуривший у каменной Введенской церкви с мощами и на ведущих к ней дорогах, власть не решилась. В результате 6 апреля на общем собрании граждан было принято компромиссное решение: отряд согласился уехать, оставив мощи Прокопия Устьянского, а население поручилось исполнять все требования Советской власти.

В 1922 г. государство нанесло новый удар по церкви, начав кампанию по изъятию церковных ценностей под предлогом помощи голодающим. При уисполкоме была создана подкомиссия по изъятию церковных ценностей, которая на своем заседании 9 мая в числе прочих ценных предметов Верюжской Введенской церкви приняла решение изъять и серебряную раку Прокопия Устьянского весом 5 пудов 10 фунтов (около 84 кг). Помня о событиях 1919 г. в Бестужевской волости, уисполком понимал, что необходимо подготовить население. Между тем прихожане обратились в подкомиссию с просьбой оставить хотя бы нижнюю часть раки весом 3 пуда 10 фунтов (около 52 кг), но получили отказ. В результате 13 июня 1922 г. серебряная рака была изъята и вместе с другими церковными ценностями доставлена в Вельский уфинотдел. Каких-либо волнений в связи с увозом раки в документах не зафиксировано. Позднее мощи были переложены в медную раку.

Пережив все кампании благодаря почитателям праведного Прокопия Устьянского, святые мощи почивали в храме вплоть до января 1939 г., когда они были ликвидированы облисполкомом по инициативе Союза воинствующих безбожников. Но и спустя десятилетия, несмотря на утрату святыни, не угасла в народе вера в праведного Прокопия Устьянского чудотворца, не утих интерес к ее судьбе как среди верующих, так и среди исследователей истории и культуры Русского Севера.

|

Печатью коллективного антихриста является QR-код

Вся Мне предана суть Отцем моим, и никтоже знает Сына, токмо Отец: |

Поиск по сайту

|

Преподобне отче Серафиме, моли Бога о нас! |

ЧЕМ ТЫ ДОСАДИЛ ДЕМОНАМ СЕГОДНЯ? ДЕМОНЫ ДОЛЖНЫ ПЛАКАТЬ! ИСПОВЕДУЙСЯ, ПРИЧАЩАЙСЯ, МЕНЯЙСЯ |

Бог создал мiр, в котором всё лишь для тебя и ради тебя и люди, и животные, и обстоятельства, |

|

Боже мой, Душе Святый, Любовь Божия! Я люблю тебя! |

Молитва Господи Боже, Отче Вседержителю, созидающий меня и весь мир вокруг меня, я снова зрю ту часть творения, которую охватывает взор мой, и в которой не видно никого, кроме населяющих его тварей. Ни Тебя Самого, ни Ангелов, ни Святых, ни бесов. Для моих физических глаз и ушей, осязания и обоняния в этой комнате нет никого, и если бы не вера и не те доказательства, с которыми мне довелось столкнуться, я бы ни за что на свете не поверил, что этот окружающий меня физический мир полностью нематериален и является всего лишь Твоим ожившим Словом, ставшим для меня по действию Духа Святаго и моим телом, и продолжающей его вселенной. Мы – дерева, насаженные Тобой, на ветвях которых рождаются все плоды добра и зла. И очень жаль, что во времена неведения я родил столько плодов преслушания, которые проросли и прозябли вокруг жилища моего. Я плодил зло и взращивал его, вместо того, чтобы выкорчевывать и уничтожать. Но по великой милости Твоей поверил, понял и принял решение измениться и изменить почивающий на моем держании мир. Даруй же, Господи, чтобы мое держание стало отныне только Твоим, и ни в моих мыслях, ни в моих желаниях, ни в моих расположениях, ни в чувствах, словах и делах, да не будет ни малейшего участия бесовского, и я стану руководствоваться и управляться в жизни сей только посланным Тобою Ангелом-Хранителем моим. Аминь. |

Царская Православная Церковь есть сообщество людей, отвергших какое-либо познание зла, ставших на путь полного и всецелого покаяния, стремящихся к исполнению Заповедей Божиих, обретению спасения и стяжанию христианской любви к Богу и всему Его Творению через все даруемые Им церковные таинства. |

ВСТАНЬ НА ПУТЬ ПОЛНОГО И ВСЕЦЕЛОГО ПОКАЯНИЯ!

АВТОРСКИЕ ПРАВА © 2009-2024 ВЕЛИКАЯ ДИВЕЕВСКАЯ ТАЙНА - ПАСХА СВЯТОЙ РУСИ