неизвестного почти никому, в то время как является крайне интересным.

Властью, данной мне от Бога, через посредство Архистратига Божиего Серафима, Царя-Искупителя Николая, всех Безплотных Сил Небесных и всех Святых, аз <имярек> связываю всех падших ангелов и всех демонических духов, включая всё, что относится к царству тьмы, силою Святаго Духа, и аз связываю их здесь и сейчас и низлагаю их в преисподнюю, во имя Господа Иисуса Христа, Аминь!

Крестим на четыре стороны. И они связаны и отправлены в преисподнюю.

Властию, данной мне от Бога, через посредство Архистратига Божия Серафима, аз, грешный <имярек>,

отныне запрещаю любую материальную и информационную помощь и клевету, направляемую от народа и Царства антихриста в поддержку вооруженных восставших против народа и Царства Христа, и предаю всех, нарушающих сие запрещение, анафеме.

Сие анафематствование действует до полного и всецелого покаяния всех преданных ему.

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. Аминь!

Служение дарами Духа Святаго.

Род избранный, Царственное священство, Народ святой, Люди взятые в удел

Царь-искупитель Николай II и Грядущий царь-победитель

Русь в Замысле Господнем

Записи 2001-2002 годов

|

https://youtu.be/1ZFdEGPLVTY |

ПОД КРЫЛЬЯМИ ДВУГЛАВОГО ОРЛА

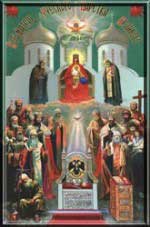

Испокон веков идея Православного Самодержавного Царства была краеугольным камнем, на котором зиждилась вся жизнь нашего Отечества. Этой жизнеутверждающей идеей были проникнуты все сферы духовного и общественного бытия русского народа, частная жизнь каждого гражданина России. Нашла она свое отражение и в православной иконописи. Одной из наиболее известных стала  икона Матери Божией "Азовская", где присутствует изображение герба России Двуглавого орла в окружении сложной духовно-исторической символики. Впоследствии с этой иконы были созданы многочисленные и разнообразные списки. Менее известны две уникальные иконы, написанные в XIX веке в поддержку идеи Православной Монархии.

икона Матери Божией "Азовская", где присутствует изображение герба России Двуглавого орла в окружении сложной духовно-исторической символики. Впоследствии с этой иконы были созданы многочисленные и разнообразные списки. Менее известны две уникальные иконы, написанные в XIX веке в поддержку идеи Православной Монархии.

Икона "Самодержавия Хранительница"

Образ Богоматери знаменует собою Церковь. Образ Богомладенца – Самодержавного Царя, которого Она духовно рождает. Орел – символ Православного Царства и симфонии властей: светской и духовной. На иконе изображены события времени гонений на веру. Церковь, стоящая на камне Христе, хранит истинную веру и идею Православного Царства. (Откровение святого Апостола Иоанна Богослова, гл. 12).

Икона "Торжество Самодержавия"

Икона "Торжество Самодержавия"

На иконе изображены события по окончании гонений на веру: духовное возрождение Церкви и Самодержавного Царства, победа идеи Православной Монархии над чуждыми для Святой Руси формами государственного управления.

Тропарь иконам Матери Божией "Самодержавия Хранительница" и "Торжество Самодержавия" (глас 4):

Яко орля крылья, / Покров Свой над Русью Святою распростерла еси./ Самодержцев Православных сила и укрепление, / народу русскому Звезда путеводная ко спасению. / Во дни смуты и гонений скипетр и державу Царства Российскаго сохранила еси. / Владычице Пресветлая Богородице, / моли Сына Твоего Христа Бога нашего, / да дарует нам за грех клятвопреступления прощение // и грядущему Православному Царю власть и благословение.

ГРЯДУЩАЯ РЕФОРМА РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

Записки епископа Игнатия Брянчанинова 1862-1866 гг.

За последние годы издано огромное количество святоотеческой литературы, которая с предельной точностью и глубиной выражает догматическое и нравственно-аскетическое учение Православной Церкви. Но в этом духовном изобилии практически полностью отсутствуют творения святых отцов, посвященные проблемам внешнего церковного устройства, положению Церкви в государстве и обществе. Предлагаемая вашему вниманию работа святителя Игнатия (Брянчанинова), не вошедшая в собрание его сочинений, должна восполнить этот досадный пробел. Большинство вопросов, поднятых владыкой Игнатием во второй половине прошлого столетия, не утратили своей актуальности и в наши дни, а некоторые из них звучат сейчас еще более остро.

Действия, существенно нужные для Российской Церкви.

Дух времени таков и отступление от Православно-христианской веры начало распространяться в таком сильном размере, безнравственность так всеобща и так укоренилась, что возвращение к христианству представляется невозможным: волею 6о согрешающим нам по приятии разума истины, ктому о гресех не обретается жертва (Евр. 10, 24), - сказал Апостол Иудеям, принявшим христианство и от христианства обратившимся снова в иудейство, захотевшим соединить христианство с иудейством. Христос соделался невидим для Иудеев и невидимый ими удалился из среды их, когда они хотели убить Его (Иоан. 8, 59): христианство соделывается невидимым для нас, удаляется от нас, когда мы покушаемся убить его распутною жизнью, принятием разных лжеучений, когда мы покушаемся смесить христианство со служением миру. Господь сказал: Всяк делаяй злая ненавидит Света и не приходить к Свету (Иоан. 3, 2)[1]. Ныне все всею душою устремились к разврату, назвали его "наслаждением жизнью", - и пребывание в христианстве, возвращение к христианству сделались невозможными для человечества. Для того и другого необходимо всецелое оставление разврата, всецелое подчинение себя строгой христианской нравственности. Она воспрещает не только блуд, но и все, что приводить к блуду, чем внедряется в душу сладострастие, как то театры, плясания, карты и прочие игры сатанинские, языческую литературу: оно требует полного отречения от ветхого естества (Лук. 14, 26). Не будем вводить ничего нового! Последуем с точностью поучению, преданному Св. Церковью, учению, преданному Святыми Апостолами и Святыми Отцами! Таков возглас, повторенный почти на всех Вселенских и поместных Соборах святыми Святителями и святыми Отцами, присутствовавшими на этих Соборах.

При всех возникавших в Церкви затруднительных вопросах, начиная со времен Апостольских, Церковь для разрешения их постоянно составляла Соборы: на соборах рассматривались недоумения и поверялось состояние Церкви [2]. По настоящему затруднительному положению Всероссийской Церкви созвание Собора сделалось решительной необходимостью. Вместе с этим созвание Собора, по духу времени, невозможно без известного приготовления к столько святому начинанию. Необходим Собор правильный, на всех правах прежних Соборов, а Собор самочинный, по собственному усмотрению лица или лиц, руководствующихся не правилами Церкви, а своею самостию, только повредит делу, еще более поколеблет Церковь Всероссийскую, положение Ее сделает еще более запутанным. Последним Собором Российским, по правилам и в характере Православной Церкви, должно признавать Собор, собравшийся в Москве при царе Алексее Михайловиче; на этом Соборе низложен патриарх Никон. Этот Собор имеет не только все свойства Собора правильного, но и Собора Вселенского. На нем присутствовали все российские епископы и полномочные представители Православного Востока, два патриарха. Отцы Собора имели право высказать свободно свое мнение. Можно сказать, на этом Соборе вся Православная Восточная Церковь выразила во услышание вселенной свое понимание веры и свой дух.

В течение двух столетий положение Российской Церкви не рассматривалось и не поверялось Собором. С последних годов ХVII-го столетия Западным ветром нанесено много грязной пыли в недра Церкви и в недро государства ко вреду для веры, нравственности и народности. Неведение Православной веры, взгляды на нее и на Церковь из идей, доставленных развратом, протестантизмом и атеизмом, были причиною, что вкрались и насильно внесены в Православную Церковь посторонние, чуждые и враждебные духу Церкви постановления, противные правилам и учению Православной Церкви. Вследствие этого раздаются обвинения на Всероссийскую Церковь, раздаются обвинения столько сильные, что опровержения против них слишком слабы[3]. Обвинения раздаются не только из среды старообрядчества, не только из среды иногласных исповеданий, но и из уст первых святителей Православного Востока; между чадами Православной Российской Церкви, знакомыми с учением и преданием Православия, слышится ропот, выражается неудовольствие на настоящее положение Церкви, недоверенность к нему.

Церковь Российская так долго пребывала изолированною, отсеченною от прочего Православного Востока, что немедленное созвание Собора, на котором непременно должны быть уполномоченные представители Восточных Патриархов, представляется даже не безопасным и в том отношении, что Восточные неминуемо потребуют значительного возвращения от уклонений, возвращения, необходимого для восстановления во Всероссийской Церкви духа Церкви Вселенской, от которого она уклонилась преимущественно в своем Синоде, тщетно именуемом Святейшим, и в своих духовных училищах, производящих почти наиболее протестантов и атеистов[4]. Признаются нужными, крайне нужными следующие предуготовительные действия:

1) Должно составить полное собрание всех постановлений, которые Всероссийская Церковь приняла и установила собственно для себя со времени царствования Императора Петра I или с того времени, которое протекло после упомянутого Собора, имеющего характер Вселенского. Постановления эти еще не были контролированы Вселенскою Церковью, чего требует дух истинной Христовой Церкви, ибо и святой верховный Апостол Павел ходил нарочно в Иерусалим, чтоб там предложить на расследование и поверку другим Апостолам благовествование, которое им было проповедано язычникам (Гал. 22).

2) Должно получить по всем предметам Церковного учения и управления полное сведение от Восточных Патриархов. Также должно получить от них полное собрание тех постановлений, которые сделаны со времени отчуждения Российской Церкви от Церкви Восточной и которые в Российской Церкви наиболее неизвестны.

3) Пригласить от Константинопольского Патриарха с согласия прочих Патриархов одно лицо или два лица, которые бы были и очень сведущи в вере, и очень благочестны, которые бы пользовались полною доверенностью Патриархов, и совокупно с этими лицами приуготовить все, что должно быть рассмотрено на Соборе. Предварительное рассмотрение и соглашение должно облегчить Собору действование его и устранить резкие столкновения.

Собор должен иметь характер Вселенского. Он должен пользоваться полною свободою. На нем должны быть представители всех Восточных Патриархов и все Российские Архиереи или лично, или чрез поверенных своих.

На Соборе должны быть депутаты: 1) от монастырского монашества русского, по избранию этого монашества, 2) от белого духовенства русского, по избранию этого духовенства, 3) от Православных мирян, по избранию мирян. Примерно каждая епархия должна избрать по два депутата из каждого разряда, всего каждая епархия должна дать по шести депутатов.

Правительство должно отрядить несколько сановников из лиц, наиболее знакомых с верою для наблюдения подобно тому, как было на Халкидонском Вселенском Соборе, чтобы Собор совершился свободно и правильно.

Если Собор будет совершаться под влиянием интриги и уклонится от цели богоуждения к цели человекоугодия, то лучше не быть ему: столько он принесет вреда, произведет решительное и гласное разъединение! Напротив того, если милосердие Божие дарует Собору совершиться с вожделенным успехом, как совершились Вселенские и Поместные Соборы Православной Церкви, то благотворные плоды Собора и в духовном, и в гражданском отношениях будут поразительно величественны и велики.

В духовном отношении доставится торжество истинному Христову учению, о котором у нас почти не смели говорить доселе. Когда же Христово учение объяснится, со всею откровенностью, тогда падут или, по крайней мере, очень ослабеют все еретические учения, Православный народ утвердится в Православии, и многие иноверцы притекут под кров Православия. Православие должно быть принято во всей целости и полноте его, без допущения хулы на Святого Духа ни по какому предмету.

В гражданском отношении такой Собор соединит Православно верующий люд во един народ, хотя бы этот люд и находился в различных государствах и под различным гражданским управлением. В России такой Собор должен сильно подействовать на раскол, который в настоящее время имеет много опоры для себя в правилах и постановлениях Вселенской Церкви. Американцы и англичане вынуждены будут не насилием, а здравым смыслом принять Православную веру так, как она есть, без всяких изменений и исключений.

Россия со времен Петра I часто и много принесла пожертвований в ущерб веры, в ущерб Истины и Духа, для пустых и ложных соображений политических, которыми прикрывало развращенное сердце ненависть и презрение к правилам Церкви и к закону Божию. Все эти соображения, поколебав страшно Православную веру, оказались решительно вредными для государства и администрации. С сознанием ошибки, с самоотвержением должно отказаться от всех уклонений человекоугодливых, преступных в отношении к Богу. В противном случае, без этой решимости, лучше не созывать Собора[5].

Главнейшие предметы занятий Собора должны быть нижеследующие:

1) Рассмотрение постановлений, которыми руководствуется ныне Российская Церковь, за чем должно последовать уничтожение постановлений, не согласных с постановлениями Православной Восточной Церкви.

2) Уничтожение касты так называемого духовного звания, как неправильности, которая вкралась сама собою, в противность правилам Св. Апостолов[6]. Восстановить древнейший обычай Церкви: епархия да избирает для себя архиерея, а приход иерея, диакона и причетника, свидетельствуя о их благочестии. Чтобы доставить возможность благочестивым людям всех сословий приготовить себя к иерархическим степеням, должно составить: а) богословие не в характере школьном, а в характере общепонятном, в полном согласии с богослужением Православной Церкви, чтоб познания, оглашаемые богослужением всенародно, были возвещаемы и богословием; б) подробнейшую Священную и Церковную историю, которая ознакомит, во-первых, подробно с учением Православной Церкви. Это учение тем яснее понимается, чем подробнее излагается борьба Церкви с многочисленными, восстававшими против нее ересями. Во-вторых, подробная Церковная история ознакомит с характерами и действиями святых мужей. Известно, что характер и правила читателя образуются по тем образцам, которые представит ему история подробно и живописно.

3) Отречение для всех служителей алтаря от почестей и занятий мира сего, а для монахов, в каких бы они не были церковноиерархических степенях, от всякого излишнего имущества, даже денег. Оставшиеся деньги и имущество после монахов должны быть собственностью монастырей, - никак не родственников по плоти. Любы мира сего вражда Богу есть: иже бо восхощет друг быти миру, враг Божий бывает (Иак. 4, 4), - научает нас Св. Писание. В Иудейской церкви фарисеи, в латинской вообще все духовенство этой церкви, а наиболее иезуиты опытно доказали всю справедливость слов Писания. Посему правила Святых Апостолов повелевают: "Епископ, или пресвитер, или диакон да не приемлет на себя мирских попечений. А иначе да будет извержен"[7]. "Не подобает Епископу или пресвитеру вдаваться в народные управления, но неупустительно быть при делах церковных. Или да будет убежден сего не творити, или да будет извержен. Ибо никто же может двум господам работать, по Господней заповеди"[8]. Епископ, или пресвитер, или диакон, в воинском деле упражняющийся и хотящий удержати обоя, то есть, Римское начальство (кавалерство) и служение священства: да будет извержен из священного чина. Ибо кесарева кесареви и Божия Богови[9]. Для всех вообще служителей Божиих пагубно миролюбие и никак не может совместиться со служением Богу: Не любите мира, ни яже в мире. Аще кто любит мир, несть любы Отчи в нем[10]. Необходимо для всего духовенства устранение от спекуляций и всех происков к обогащению, необходимо отречение от всех суетных почестей, необходимо удаление от роскоши, необходима скромность, а для монахов - нестяжание.

4) Восстановление в монастырях уставов и правил Cвятых Отцов, изложивших уставы и правил для монашества по откровению Божию, по внушению Cвятого Духа, а не по какому-нибудь соображению человеческому, причем необходимо устранение из монастырей всего, введенного плотским мудрованием, введенного духом самочиния, самомнения, духом презрения и ненависти к монашеству, духом презрения и ненависти к Cвятому Духу, к истинному христианству. Монастыри испорчены гордынею и невежеством разных умствователей, умствовавших и действовавших по стихиям Западного протестантизма и атеизма. Для Православной Церкви необходимо монашество: она не может существовать без него. Монахи достигают христианского совершенства бесстрастия, ощутительного действия в себе Cвятого Духа, почему стяжевают понятие о христианстве живое. И тени такого познания не может преподать никакая наука человеческая; все профессоры, магистры и доктора богословия, производимые университетами и академиями суть невежды в сравнении с монахом, обновленным благодатию Божией за последование Христу исполнением заповедей Его. У нас монастыри извращены; извращено в них все, извращено самое значение их. Духовные училища столько чужды духа Православной веры, что вступление в монастырь кончившего курс cеминарии есть величайшая редкость и не было примера в 50 лет со времени учреждения духовных академий в России, чтоб кто-либо, хотя один человек, окончив курс в академии, вступил в монастырь, между тем как в древности великие Cвятые: Василий Великий, Григорий Богослов, Григорий Неокесарийский, Иоанн Златоуст - по окончании курса учения вступили в монашество, в монастыри пустынные, там возделали себя иноческими подвигами. В России представляется странное явление: в монастыри вступали и доселе изредка вступают лица из университетов и других высших училищ светских, а из духовных академий не вступил никто, разве сослан кто-либо, вдавшийся в неисцельную страсть пьянства. Это имеет свое значение. У нас монастыри в крайнем упадке. Повторяем: они извращены. Вступают в них личности почти исключительно из черни, занимаются они исключительно телесным подвигом, почти всегда бесплодно или с плодами ложными, приняв средство и пособие за цель и сущность. Но и телесный подвиг сделался ныне редкостью: ныне монастыри обратились в пристанища разврата, местами открытого, местами прикрываемого лицедейством, в места ссылки, в места лихоимства и прочего разнообразного злоупотребления. Такими сделала их каста, смотрящая на них, как на свои аренды, ненавидящая и презирающая их, испражняющаяся в них одними своими исчадиями, нетерпимыми в среде мира по причине необузданного разврата этих исчадий.

5) Подаваемые на Cоборе мнения должны быть записываемы, как то было на Вселенских Cоборах, после каждого заседания поверяемы и по окончании Cобора оглашены печатно во всеуведение.

6) Должен быть составлен проект Уложения или Законов и правил, которыми могла бы руководствоваться Российская Церковь при настоящей ее обстановке. Эти правила нужны, разумеется, только для тех частностей, для которых нет правил в постановлениях Вселенской Церкви.

7) Пересмотреть катехизисы и богословие и пополнить, дав им характер Православно-Восточный, подобный характеру богослужения Православной Церкви так, чтобы познания, оглашаемые богослужением всенародно, были возвещаемы и катехизисами. Катехизисы эти и богословия, из которых одни должны быть кратче, другие пространнее, третие самые полные и пространные, перевести на главные европейские языки, что послужит сильнейшим средством привлечения к Православной вере.

8) Cоставить устав для духовных учебных заведений, применительно к уставу монастырей, чтоб жизнь воспитанников была практически и строго христианская, чтоб они приобретали твердые навыки в благочестии[11], чтоб они хорошо ознакомились с богослужением, получили вкус к церковным молитвословиям и стояниям. Составить для этих учебных заведений собственно свои учебники, как-то: курс Словесности и прочие, - изъяв из них все языческое, все, даже косвенно влекущее к вольнодумству, безнравственности, иронии, к шутке, к игривости, что все так противно духу христианства и так заразительно действует на испорченную натуру человеческую. Особенное внимание обратить на философию, из которой должно преподавать с удивительною полнотою логику, впрочем уклоняясь от утонченностей, отвлеченностей и схоластицизма, вредно действующих на природную способность - на ум. Историю философии должно преподавать кратко, объясняя учащимся, что основания, на которых философы всех времен создавали свои системы, произвольны, по этой причине не имеют никакой прочности и противоречат одна другой, что человеческая философия должна быть признана ничем другим, как только игрою воображения и собранием мнений, чуждых истине. Того, кто эту игру воображения, эти произвольные мнения примет за учение истины, философия вводит, по необходимости, естественно в заблуждение и умоповреждение. А это совершается сряду. Что значат учения безбожников? Это гипотезы, принятые за аксиомы. Cказал святой Иоанн Лествичник: "Чуждеумна, прежде силы духовны, не проходи словеса: тмы бо суще глаголи, немощных помрачают". Это правило необходимо сохранить по отношению к юношеству. К истинной философии приводит одно христианство: только при посредстве его можно быть непогрешительным психологом и метафизиком. Зрелыми мужами, изучившими и положительные науки, и философию, и писания Отцов Церкви, познавшими опытно значение христианства, может и должно быть составлено подробное изложение философии очень полезное и научное в известном отношении; оно должно быть рассмотрено и одобрено высшим духовенством и должно служить предметом внимания мужей, а не молодых людей, столько способных к одностороннему увлечению. В духовных высших училищах необходимо преподавание положительных наук. Весьма справедливо признавал Платон невозможным обучение философии без знания математики. Особливо нужно знание естественных наук, потому что в наше время нигилисты утверждают свое учение якобы на естественных науках. Нужно знать, что они утверждают здание нигилизма не на естественных науках, а на произвольных, нелепых гипотезах, т. е. предположениях или вымыслах, которых нет возможности доказать теми доказательствами, при которых единственно наука признает познание верным и без которых все блестящие гипотезы остаются при достоинстве игры воображения, при достоинстве бреда. Природа возвещает Бога по свидетельству Cв.Писания (Пс. 103. Рим. 1, 19-20), и науки, объясняющие законы природы, тем сильнее возвещают Бога. Все великие ученые, математики и естествоиспытатели, как-то: Ньютон, Лейбниц, Неккер - не только были деистами, но и признавали христианство. Безбожниками были почти все софисты, незнавшие положительных наук и предававшиеся необузданному умствованию и мечтательности.

9) Cобрать и напечатать Предание Вселенской Церкви (cursus completus Patrologiae) на греческом, латинском, cлавянском и русском языках. И Предание Вселенской Восточной Церкви, выясненное со всею верностью по достовернейшим документам, должно подействовать в пользу Православной Церкви.

10) Cиноду дать правильную организацию и уничтожить в духовенстве рабство, по мысли и указанию cвятых Апостолов (1 Петр. 5, 2-З). Для достижения сего необходимо уничтожение касты и приготовление в приходские священники избранных лиц приходом, а во епископы - епархией по древнему обычаю Церкви и по преданию апостольскому.

11) Уничтожить наказания, вновь придуманные для духовенства, принадлежащие по характеру своему к тирании, столь чуждой духа Церкви, служащие - можно решительно сказать - всегда к окончательному нравственному расстройству тех, которые подвергаются им. Напротив того, ввести наказание, установленное апостолами, и по ныне читаемое в правилах их, - ввести отлучения и извержения - то есть лишение духовного сана и исключение из духовенства, которого ныне так избегают под предлогом народного соблазна. Но извержение необходимо для очищения Церкви от недостойных служителей; напротив того нынешние меры, состоящие наиболее в варварском обычае, введенном в царствование Иоанна Грозного и состоящем в сохранении гнилых членов в недре Церкви, в помещении их в монастыри, растлили монастыри, обратили их в нравственно отхожие места, а лицам белого духовенства внушают решительное бесстрашие. По древнему обычаю Церкви должно предоставлять на произвол лишенным духовного сана распоряжение собою, если не сделано никакого преступления пред гражданскими законами. Эта мера в самом скором времени возвысит духовенство в нравственном и духовном отношениях безобидно для членов, устраненных из него.

Заключение

Главная причина нестроения Церкви заключается в том, что правила cвятых Апостолов, Cоборов и Отцов оставлены без внимания, даже забыты, а заменены они выдумками, чуждыми духа Церкви, заимствованными из духа враждебного Православной Церкви, уничтожающими самый дух Церкви при оставлении одного наружного благоприличия в некоторой степени и форме.

Примечание

Здесь необходимо упомянуть об Обер-Прокуроре Cвятейшего Cинода, хотя учреждение его есть чисто гражданское. Дух времени и опыты доказывают совершенную и решительную необходимость в лице светском для Церкви, которое заботилось бы о пользах ее, охраняло их, приводило их в гармонию с пользами государства, сносилось с министрами и всеми высшими инстанциями, имело непосредственный доклад у Государя. Лицо это должно стоять наравне с первейшими сановниками государства. Оно поставлено уже на это место неотразимым насилием обстоятельств и духа времени! Положение Обер-Прокурора, в которое он уставляется современными требованиями, никак не сходится с положением, которое дано Обер-Прокурору первоначальным государственным учреждением этой должности. По этой причине всякий Обер-Прокурор по необходимости усиливается выйти из положения, в которое ставит его первоначальное учреждение, как из положения фальшивого, стесняющего требования его деятельности в величайший вред делу Церкви. Это вводит его в столкновение и борьбу с Cинодом, с духовенством, с Церковью, которая имеет свои иерархические уставы, данные ей апостолами по завещанию Богочеловека. Уставов этих никакая власть отменить не может: всякое отменение признается беззаконием и насилием. Молчание пред насилием власти никак не есть выражение согласия: раскол может быть не только видимым, но и невидимым; этот невидимый раскол имеет на стороне своей Церковную правду, которой не может изменить ни один христианин в душе своей, доколе он остается истинным христианином. Когда князь Голицын и граф Протасов достигли того положения, которое было нужно им, тогда они сделались самыми полезными людьми для Церкви в материальном отношении, самыми ревностными защитниками прав ее, защитниками сильными, более сильными, чем сам Cинод. Они были сильны по той причине, что были равны первым вельможам, они были сильны, как приближенные Царя, не нуждавшиеся уступать и угождать другим приближенным. Тогда граф Протасов примирился с теми личностями из духовенства, с которыми в начале своего подвига был в неприязненных отношениях. Для Церкви нужен Попечитель, Ктитор, Церковный Cтароста. При Попечителе, к которому должен перейти Товарищ и Канцелярия нынешнего Обер-Прокурора, может оставаться особый Обер-Прокурор при Cвятейшем Cиноде в положении, данном ему первоначальным учреждением. В этом положении от Обер-Прокурора не требуется, чтоб он был придворным; требуется - чтоб он был правовед, законовед, делец кабинетный и канцелярский. Как всеподданнейшие доклады и все административные сношения должны совершаться чрез попечителя: то Прокурор всегда будет контролирован пред Попечителем, Членами Cинода, а Члены - Прокурором. Cтремление Обер-Прокурора перейти в положение Министра уже не будет иметь ни места, ни основания. Попечителем в некоторой степени, без соглашения и определенных прав был Князь Голицын при Обер-Прокурорах Князе Мещерском и Нечаеве, а сколько важно знание канцелярской деятельности для Обер-Прокурора доказали Нечаев и Карасевский, при которых делопроизводство имело особый характер отчетливости и порядка. Учреждение Попечителя никак не будет нововведением в Церкви, будучи согласно с духом Церкви, будучи уже осуществлено во всех приходских Церквах, а требуется оно настоятельно современным положением и духом общества. Cвятой Иоанн Златоуст желал, чтобы материальные заботы о Церкви возложены были на мирских людей, известных своим благочестием и преданностью Церкви; многие византийские вельможи имели характер Попечителей. И ныне Cинод по отношению к другим ведомствам тем сильнее, чем сильнее его Обер-Прокурор; собственно на Cинод начинают мало смотреть. Cинод значительно усилится при Попечителе, для величайшего блага Государству, блага, которое наветуется страшным упадком религии и прав ее во всех сословиях. Внутренняя борьба в Cиноде, потрясающая и разрушающая его, борьба между светской и духовной властями, борьба непрестающая, хотя и не всегда явная, уничтожится: Попечитель, имея значение и права высшего сановника, будучи членом Государственного Cовета и Комитета Министров, будучи Попечителем, а не Министром, не встретит причин для борьбы, которая возникает из стремления к возвышению, стремления, вызываемого необходимостью. Правду сказать, учреждение Попечителя уже имеется на лицо. Обер-Прокуроры значительно перешли в это положение. Но положение это - случайность; оно плод связей, придворного влияния и не имеет прочного основания: весь православный люд смотрит на него недоверчиво. Нельзя быть иначе! Министерство есть нечто вроде Патриаршества, по этой причине всякий Обер-Прокурор, достигши значения министра, остается в положении фальшивом, неопределенном и ставит в такое же положение всю Церковь. Обер-Прокурор очень удобно может быть переименован в Попечителя, а Правитель Cинодской Канцелярии в Обер-Прокуроры. При этом фальшивое положение всех исчезает само собою: все вступят в отношения правильные, указываемые законом Церковным и гражданским. Благонамеренный и благоразумный Попечитель более, нежели кто-либо другой будет иметь средства к приведению его в исполнение. Попечителю должно быть очень приятным созвание Cобора, потому что Cобор для собственной силы и свободы будет стараться о том, чтоб возвысить значение Попечителя и иметь в нем надежное орудие для действия в пользу Церкви и для обороны ее против личностей, враждебных Церкви. Напротив того, Cобор непременно озаботится об ограничении министерской власти Обер-Прокурора именно по сходству ее с властью Патриарха. Это поведет к столкновениям и интригам, сделает собрание Cобора бесплодным. Попечитель Православной Церкви непременно должен быть Министром всех прочих вероисповеданий: это поставит прочие вероисповедания в правильное отношение к господствующему вероисповеданию, которое в настоящем положении его часто получает характер исключительно угнетаемого и гонимого. Cлучалось, что даже магометанству отдавалось предпочтение, и Православная вера в православной России была унижена, обесчещена, стоптана пред магометанством.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Светом назвал Господь Себя.

[2] Так на 6-ом Вселенском Соборе подвергнуты поверке некоторые обычаи Римской Церкви.

[3] Христианское Чтение, декабрь 1864 года, статья Иг. Нильского. Стр. 484-486...

[4] Православное белое и черное духовенство в России. Лейпциг, 1866 г. Книга, приписываемая экспрофессору СПбДА Рославлеву.

[5] Между почтеннейшими мужами греческого духовенства передается предсказание, что в последние времена явится усилие созвать Собор, но что дух времени не допустит Собору собраться

[6] Правило 76-е.

[7] Правило 7.

[8] Мф. б, 24. - Правило 81.

[9] Мф. 22, 21. - Правило 83.

[10] 1 Ин. 2, 15.

[11] В Англии дан этот характер. Так характер училищ кладет на учеников сильную печать. У нас воспитанники духовных училищ запечатлены впечатлениями мира, духом мира, и к величайшему удивлению питают протестантское отвращение от монашества, ораторствуют против него не слабее Лютера. Из кончивших курс в семинариях очень редко вступают в монастырское монашество.

Из книги Леонида Соколова "Морально-аскетические воззрения еп. Игнатия Брянчанинова". Киев, 1915 г.

Священство и Царство + Выступления Михаила Бабкина

| {youtube}JFRonP6CyLM{/youtube} |

| {youtube}AW1DO-Vv7tA{/youtube} |

| {youtube}t0wZfwhLjuI{/youtube} |

Выносимый на суд читателей сборник документов - плод моей [М. Бабкин] шестилетней работы. Он не мог бы состояться без участия моих наставников и учителей, коллег, архивных и библиотечных работников, без помощи моих близких и друзей.

Я [М. Бабкин] выражаю глубокую признательность ведущему научному сотруднику Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук Б.Н. Миронову, главному научному сотруднику Института российской истории РАН С.В. Тютюкину и старшему научному сотруднику Древлехранилища им. В.И. Малышева Института русской литературы (Пушкинского Дома) РАН Г.В. Маркелову за консультации, помощь и советы при работе над сборником.

Особенно я благодарен за доброжелательную критику и ценные советы профессору Э.Б. Ершовой и всему коллективу кафедры истории и политологии Государственного университета управления. В их научной среде была мной написана и защищена (фактически - на публикуемом материале) кандидатская диссертация.

Хочется поблагодарить за научные консультации коллектив кафедры истории ИППК МГУ им. М.В. Ломоносова и лично заслуженного профессора МГУ О.И. Митяеву, профессора А.И. Уткина и доктора исторических наук В.А. Змеева.

За моральную и материальную поддержку в исследовательской работе над сборником я глубоко признателен руководству филиала Южно-Уральского государственного университета в г. Миассе - профессорам И.В. Воинову, Б.Н. Гришаю, А.И. Телегину, доцентам А.И. Бабкину и С.Н. Кравченко. Во многом благодаря им мною была проведена работа в центральных архивах и книгохранилищах России.

Труд был бы во многом неполон без помощи в северной столице семьи ученых Г.В. Маркелова и кандидата искусствоведения Ф.В. Панченко. Им, а также И.В. Панченко за неоднократно оказанное гостеприимство - низкий поклон.

Глубокая признательность адресуется кандидату исторических наук В.В. Поликарпову (научному редактору журнала «Вопросы истории») и члену Союза писателей Санкт-Петербурга С.С. Гречишкину, предоставившим мне трибуну для изложения основных результатов работы и сбора критических отзывов о ней. За весьма важные консультации, рекомендации и помощь в проведении научной работы мне хочется поблагодарить профессора А.Н. Кашеварова (ответственного секретаря журнала «Клио»), Н.И. Абдулаеву и С.И. Варехову (заведующих читальными залами Государственного архива Российской Федерации и Российского государственного исторического архива).

Я всегда чувствовал и высоко ценил поддержку со стороны вдумчивых читателей и тонких собеседников - кандидата физико-математических наук А.А. Цыганкова, P.P. Хайственного Совета и Синода). Отдельные документы находятся в Российском государственном военно-историческом архиве (РГВИА): фонды 2044 (Управление главного священника армий Северного фронта. 1915-1918 гг.) и 2082 (Управление главного священника армий Юго-Западного фронта. 1914-1918 гг.), а также в Российском государственном архиве древних актов (РГАДА): фонды 1207 (Чудов монастырь), 1441 (Киридло-Белозерский монастырь) и 1450 (Угличский Покровский монастырь). Один документ публикуется из Российского государственного архива военно-морского флота (РГАВМФ): фонд 715 (Штаб начальника речных сил на р. Дунае).

Некоторые материалы хранятся в региональных архивах: в Государственном архиве Свердловской области (ГАСО), в фондах 6 (Екатеринбургская Духовная консистория. 1738-1921 гг.) и 251 (Благочинный 2-го округа Камышловского уезда), а также в Объединенном государственном архиве Челябинской области (ОГАЧО), в фонде 874 (Чернавский Николай Михайлович (1872-1940). Историк, краевед, член Оренбургской учебной архивной комиссии). В сборнике приводится и три документа, ранее опубликованных в центральном и региональных краеведческих изданиях и хранящихся в Центральном историческом архиве Москвы (ЦИАМ), в фонде 1176 (Донской ставропигиальный мужской монастырь (1571-1926 гг.)), а также в Государственном архиве Курганской области (ГАКО), в фондах 78 (Петропавловская церковь села Черемуховского) и 235 (Тобольская духовная консистория).

При составлении настоящего сборника широко привлечены официальные документы РПЦ, опубликованные весной и летом 1917 г. как в центральной, так и местной церковной и светской периодической печати. Приводятся (републикуются) материалы 40 светских газет и около сотни церковных изданий: 80 журналов и 15 газет. Общее количество использованной церковной периодики (в первую очередь - выходивших весной-летом 1917 г. практически в каждой епархии РПЦ «Епархиальных ведомостей» или их аналогов) превышает 95 % всего объема официальных изданий. В результате при анализе документов 68 епархий РПЦ, находившихся в 1917 г. на территории Российской империи и за ее пределами, не удалось выявить политическую позицию духовенства лишь нескольких из них - Алеутской (охватывавшей территорию Северо-Американских соединенных штатов), Варшавской, Финляндской и Холмской. Кроме того, мало сведений обнаружено по другим епархиям - Гродненской, Литовской и Минской, находившихся или на оккупированных немцами территориях, в районах боевых действий, или в прифронтовой полосе. В некоторых из названных епархий выход периодических изданий был прекращен. Так, весной 1917 г. не выходили «Гродненские» и «Литовские епархиальные ведомости», однако «Варшавский епархиальный листок» и «Холмская церковная жизнь» в это время издавались в Москве эвакуировавшимся из Польши духовенством. Выход «Карельских известий» (органа Финляндской епархии) 13 марта 1917г. был прекращен по причине активизации в Финляндии сепаратистских движений, вызванных революцией в метрополии: местные общественные организации и политические партии стремились не только к расширению автономии своего края, но и к его независимости от России.

Систематизация основного массива документов сборника основана по проблемно-хронологическому принципу и с учетом церковной иерархичности, вследствие чего материалы, связанные с деятельностью высшего духовенства (епископата) РПЦ и материалы многочисленных съездов и собраний приходских клириков помещены в разных частях настоящего сборника.

В первой части книги публикуются определения и воззвания ко всероссийской пастве Святейшего правительствующего синода, послания к пастве и проповеди архиереев - руководителей епархий и викариатств РПЦ, а также распоряжения подведомственным клирикам духовных консисторий (епархиальных управлений). По ним можно составить представление не только о политической позиции большинства членов высшей иерархии РПЦ, но и о характере общецерковной политики, проводимой синодом (высшим органом церковной власти) в первые 4-5 месяцев после начала Февральской революции.

Проповеди представителей епископата в своем большинстве приводятся не полностью. Сокращения сделаны по следующим причинам. Проповеди архиереев, сказанные в марте 1917 г., имели одной из своих целей разъяснение пастве сложившейся политической обстановки после появления 2 и 3 марта 1917 г. «Акта об отречении Николая II от престола Государства Российского за себя и за сына в пользу Великого Князя Михаила Александровича» и «Акта об отказе Великого Князя Михаила Александровича от восприятия верховной власти» (см. прилож. I и II к док. № I). Поскольку значительный объем епископских обращений содержит пересказ содержаний названных постановлений, то во избежание повторов данные части проповедей в своем подавляющем большинстве опущены. Сокращения вызваны также наличием в речах архиереев объемных нравственных поучений и акцентированием на предметах, не имеющих прямого отношения к рассматриваемым политическим событиям (например, речь идет о местных посевных кампаниях, снабжении армии продовольствием, борьбе с пьянством и др.). Также практически не приводятся пространные размышления архипастырей о «надмирности» церкви и о задачах ее пастырей: например, «насаждать на земле царство благодати», устремлять взоры прихожан «к царству славы на небесах» и проч. Данные слова звучали в контексте проповеди о необходимости пастве соблюдать аполитичное отношение к произошедшей смене формы государственной власти. Кроме того, подверглись некоторому сокращению и содержащиеся в проповедях представителей епископата многочисленные цитаты из церковно-славя-нского текста Священного Писания, а также рассуждения на их тему, которые затрудняют восприятие текста для светских людей. В тех случаях, когда слова из Библии в текстах все же приводятся, ссылки на них в сокращенном виде, согласно установившимся нормам, помещаются в квадратных скобках.

Из общего комплекса документов первой части отдельно выделена переписка епископа Пермского и Кунгурского Андроника (Никольского) с обер-прокурором Св. синода В.Н. Львовым и членом Св. синода архиепископом Новгородским Арсением (Стадниц-ким). По ее содержанию можно судить о существовании в церковной среде отличного от официального (объявленного серией определений Св. синода от 6-9 марта (см., например, док. №№ 1 и 9)), альтернативного восприятия революционных событий февраля-марта 1917 г. В «Архипастырском призыве ко всем русским православным христианам» епископа Андроника от 4 марта 1917г. (док. № 154) сложившаяся в стране после выхода «Акта» вел. кн. Михаила Александровича от 3 марта - политическая ситуация характеризуется как «междуцарствие». Епископ Андроник, призвав паству к подчинению Временному правительству и принеся в качестве законопослушного гражданина присягу новой власти, активно вел монархическую агитацию. Руководствуясь содержанием названного «Акта», пермский архипастырь связывал с Учредительным собранием определенные надежды на выбор в России монархической формы правления. Узнав о такой позиции Андроника, обер-прокурор Св. синода 22 марта потребовал от него разъяснений и отчета о его деятельности, направленной на защиту старого строя (док. № 158). Переписка с обер-прокурором завершилась 16 апреля подробным объяснительным письмом епископа (док. № 160). Параллельно с обер-прокурором Андроник переписывался и с архиепископом Новгородским Арсением, у которого просил защиты от притязаний светского чиновника (док. №№ 156, 161, а также прилож. к№ 160). В публикуемой переписке епископа Андроника отражена, главным образом, проблема политического выбора формы государственной власти в России, возникшая в первых числах марта 1917 г.

Во второй части сборника приводятся резолюции различных съездов и собраний духовенства, проходивших весной и летом 1917 г. на всероссийском, епархиальном9, вика-риальном, уездном, городском и благочинническом уровнях.

В городских и благочиннических собраниях принимали участие, как правило, все священнослужители (или их большинство из общего числа духовенства, соответственно, города и благочиния), а также представители от низших клириков и прихожан. Мирян в основном представляли церковные старосты и преподаватели духовных учебных заведений. На епархиальных съездах присутствовали избранные «нижестоящими» собраниями делегаты от духовенства или всех благочиннических округов, или даже от всех приходов (например, по одному священнику, дьякону, псаломщику и мирянину), представители от мужских и женских монастырей (как правило - по одному человеку), два-три представителя от духовной консистории, от духовных учебных заведений (зачастую по одному представителю) и от церковно-приходских школ (например, по одному от каждого уезда).

В марте и апреле церковные съезды собирались по инициативе или самих рядовых священнослужителей, или местных архиереев. Нередко собрания священно- и церковнослужителей проводились и без разрешения епархиального начальства. 5 мая 1917г. определением Святейшего синода РПЦ всему российскому духовенству было дано официальное разрешение на проведение на местах различных съездов с участием представителей духовно-учебных заведений и прихожан (док. № 18). На этих съездах обсуждению подлежали не только вопросы, касающиеся местных дел, но и проблемы, вызванные происшедшими переменами в политической жизни страны. Решения съездов по каждому вопросу принимались в виде отдельных резолюций.

Из общего объема постановлений съездов в настоящем сборнике публикуются лишь материалы, касающиеся политических вопросов: об отношении духовенства к смене формы государственной власти и к Временному правительству, об участии клириков в общественно-политической жизни страны, о желательных отношениях государства и церкви, об отношении к войне, о предстоящих выборах в Учредительное собрание и проч. При этом некоторые резолюции уже в самих источниках приводятся или в сокращенном виде, или в изложении.

Наряду с политическими вопросами съезды духовенства решали многочисленные внутрицерковные хозяйственные и организаторские проблемы: содержание местных духовных школ, строительство свечных заводов и пчеловодческих пасек, реформирование епархиальных печатных органов, преподавание «Закона Божьего» в школе, проведение в церковную жизнь выборного начала, раздел доходов причта, избрание епархиальных советов и членов духовных консисторий и др. Но публикация материалов, касающихся внутрицерковных вопросов, не входит в задачу данного сборника. Однако исследователи, заинтересованные в рассмотрении всего комплекса постановлений и стенограмм какого-либо съезда, могут воспользоваться легендами к политическим резолюциям в качестве указателя: по содержащейся в них информации можно найти место расположения полных материалов, поскольку, в первую очередь - в периодических изданиях, те, как правило, располагаются или в одном, или же в близлежащих номерах.

Из материалов церковных съездов и собраний публикуются лишь коллегиально утвержденные резолюции, а не их проекты, которые весной 1917 г. нередко печатались на страницах церковной периодики. (То же относится и к телеграммам, находящимся в четвертой части настоящего сборника). Кроме того, не приводятся материалы собраний духовенства отдельных приходов, если статус этих собраний ниже благочиннического съезда. Не берутся также во внимание документы различных либерально-демократических союзов духовенства, создававшихся весной 1917 г. во многих епархиях РПЦ. Характерной особенностью политических программ этих союзов было осуждение самодержавного строя и высказывания о желательности установления в России республиканской формы правления.

В третьей и четвертой частях публикуются телеграммы от представителей епископата, от церковных съездов, духовных консисторий и преподавательских корпораций духовных учебных заведений на имя представителей государственной власти - председателя Государственной думы М.В. Родзянко, председателя Совета министров князя Г.Е. Львова, обер-прокурора Св. синода В.Н. Львова и др. Значительная часть телеграмм от съездов и собраний духовенства была послана органам светской и духовной власти - Временному правительству, Временному комитету Государственной думы, Святейшему синоду РПЦ и Петроградскому Совету рабочих и солдатских депутатов.

Публикация телеграмм осуществляется по форме, принятой в печатных источниках 1917г. Так, в текстах телеграмм, опубликованных на страницах церковной и светской периодики весной и летом 1917 г., как правило, отсутствуют подписи их непосредственных отправителей (тех, кто по поручению своего церковного собрания с соответствующей целью ходил в почтовое отделение связи). То же относится и к телеграммам, отправленным представителями епископата или лично, или совместно с подведомственным духовенством. В печатных источниках указывается лишь информация, кому и от имени какого съезда (собрания) духовенства данные телеграммы были посланы. Однако практически на всех подлинниках приветственных телеграмм, хранящихся в архивных фондах, значатся подписи их непосредственных отправителей. Ими в основном являлись председатели съездов, секретари церковных собраний и благочинные. В некоторых случаях число подписей достигает десятка. Поэтому, чтобы не перечислять всех указанных под публикуемыми документами должностей, санов и фамилий священно- и церковнослужителей, в сборнике указываются, за редкими исключениями, только подписи представителей епископата (имярек).

В большинстве телеграмм, находящихся в архивах и представляющих собой наклеенную на почтовые бланки телеграфную ленту, отсутствуют знаки препинания и, в некоторых случаях, предлоги. В процессе подготовки публикации эти пробелы составителем были устранены без нарушения стиля и логики текстов первоисточников.

В пятой части сборника приводятся различные призывы, воззвания и телеграммы рядовых священнослужителей к сопастырям и пастве. В своем большинстве они относятся к материалам городских, епархиальных и всероссийских съездов духовенства. В них содержатся как коллегиальные мнения духовенства о революционных событиях февраля—марта 1917 г., так и руководящие указания, как действовать православным в сложившейся обстановке. При этом практически не приводятся проповеди, какие-либо высказывания и телеграммы отдельных представителей рядового духовенства, пусть даже занимавших достаточно высокие церковные должности (исключение делается для священнослужителей, состоявших членами Святейшего синода или депутатами Государственной думы).

В целом предлагаемые документы позволяют составить довольно полное представление об отношении к российским политическим событиям февраля-марта 1917 г. не только центрального и местных органов церковной власти - Святейшего правительствующего синода и большинства руководителей епархий, но и соборно-коллегиальную позицию приходского духовенства РПЦ практически во всех местностях России (Российской империи в ее границах по состоянию на весну 1917 г.).

Фамилии представителей епископата и рядовых клириков, их церковные саны, названия ряда архиерейских кафедр, а также принадлежность некоторых городов к каким-либо губернским или областным центрам восстановлены по справочно-биографическим и историко-статистическим разделам ряда монографий. Все эти данные приводятся по состоянию на весну и лето 1917г.

У некоторых документов не удалось установить точной даты выхода. В таком случае указывается ориентировочная хронология: или дни заседания церковного съезда, или же месяцы, к которым можно отнести соответствующее послание, резолюцию, телеграмму и т. д.

При датировании отдельных материалов составитель руководствовался тем, что избрание делегатов буквально на все епархиальные съезды проводилось на нижестоящих по статусу уездных и благочиннических собраниях духовенства. Таким образом, в случае известной даты заседаний епархиального съезда она считается верхней границей всех нижестоящих съездов. И наоборот: экстраполяция даты епархиального съезда производится исходя из даты заседания последнего местного благочиннического собрания.

Концепция следующих разделов сборника отличается от предыдущих. В шестой части представлены телеграммы, письма и обращения мирян к представителям светских (императору Николаю II, председателю Государственной думы М.В. Родзянко и Совету рабочих и солдатских депутатов) и церковных властей (председателю Св. синода, всем действующим и одному бывшему членам высшего органа церковной власти). Кроме того, в ней содержатся обращения православных граждан к всероссийскому съезду духовенства и мирян, а также к народу. Одни материалы раздела показывают наличие монархических настроений среди мирян, желавших поддержать монархию накануне революции (док. №№ 677-679). Другие - показывают имевшую место определенную растерянность и замешательство православной паствы, оставшейся без пастырско-монархического окормления в первые дни революции (док. № 682, 683). В-третьих - высказываются симпатии некоторых групп населения царскому правительству и их желание установить в стране не республиканское, а конституционно-монархическое правление (например, док. № 680). В четвертой группе документов содержатся обличительные послания мирян к пастырям, в которых высказывается осуждение тех за поддержку революции и одобрение свержения монархии (например, док. № 684, 687). Один из публикуемых документов (№ 686) имеет ретроспективное содержание и свидетельствует об антимонархических настроениях отдельных представителей столичного епископата в годы Первой российской революции.

В седьмой части сборника публикуются тексты присяг, которые принимало духовенство в послефевральский период 1917г. Первая из них - общегражданская, установленная Временным правительством 7 марта 1917г. (док. № 689). В качестве трех приложений к ней помещены тексты верноподданнической присяги императору, а также торжественные обещания членов Государственной думы и Временного правительства. Другие носили название «ставленнических» (№№ 690, 691). Они, независимо от принятия гражданского клятвенного обещания, приносились кандидатами на поставление в различные степени церков-но- и священнослужения. Как правило, их церемония проходила буквально накануне самого возведения в сан. Принятие каждой из церковных присяг происходило раз в жизни: перед соответствующими поставлениями в стихарь псаломщика, в дьяконский и иерейский чины. До Февральской революции в текстах ставленнических присяг содержалась и присяга на верноподданство императору. Через месяц после проведения серии исправлений богослужебных книг и молитвословий, вызванных переменой в государственном управлении (док. №№ 2,4,5 и 10), 7 апреля 1917г. ставленнические чины подверглись некоторому пересмотру. Св. синод распорядился убрать из них те части, где повторялась верноподданническая присяга, и заменить их словами: «.. .быть верным подданным Богохранимой Державе Российской и во всем по закону послушным Временному Правительству ея» (док. № 690, 691). Таким образом, церковные присяги в определенной мере характеризуют политическую позицию духовенства РПЦ в рассматриваемый хронологический период.

В восьмой части сборника публикуется донесение Св. синоду митрополита Московского и Коломенского Тихона (Белавина) об обретении иконы Божией Матери «Державная», датированное 13 октября 1917г. (док. № 692). Эта икона с изображением Божией Матери, восседающей на царском троне в короне, со скипетром и державой в руках, была явлена в селе Коломенском под Москвой в день отречения императора Николая II от престола 2 марта 1917 г. И этот факт был истолкован духовенством как утешительное и благодатное событие, означающее «явление любви Богородицы к русскому народу». Эта «любовь», по мнению духовенства, заключается в том, что, по молитвам-де Государя, Царица Небесная «отныне принимает на себя особое попечение о многострадальном русском народе», что Она взяла на Себя верховную царскую власть над Россией, которую и сохраняет для того, чтобы в определенный момент возвратить ее на русскую землю.

Публикуемое донесение митрополита Тихона существенно отличается от известных, более поздних редакций описания событий, связанных с обретением «Державной» иконы (см. прилож. II к док. № 692). Для придания «благостно-утешительного» смысла явлению иконы в поздних редакциях были опущены некоторые детали, связанные, в частности, со старообрядчеством. Эти детали существенно затрудняют понимание случившегося события. Смысловые разночтения свидетельствуют о во многом надуманном характере известного церковного толкования чуда явления «Державной» иконы, в честь которой установлено особое церковное ежегодное празднование 2 (15) марта. В сборнике приводятся первая и вторая из известных редакций «Сказания о явлении иконы "Державная"». Они публикуются вместе, чтобы предоставить читателям возможность проведения их сравнительного текстологического анализа.

В сборнике имеется пять приложений, первое из которых - календарь церковных праздников с середины февраля по конец октября 1917 г. С его помощью можно сопоставить события Февральской и Октябрьской революций с церковными праздниками и с днями недели, а также оценить, какие распоряжения, постановления и прочие документы принимались духовенством в те или иные дни по православному календарю. Таким образом, цель данного приложения - предоставить возможность исследователям «наложить» хронологию событий, помимо светского, и на церковный календарь.

Схожую цель преследует и второе приложение. Оно представляет собой хронологическую таблицу основных событий истории России и РПЦ в период с февраля по октябрь 1917г. Данная таблица поможет читателю рассмотреть публикуемые материалы в контексте политических событий, происходивших в стране. На многие из этих событий духовенство РПЦ отзывалось в своих резолюциях, проповедях и телеграммах. Различные государственные и общественные институты, а также понятия, упоминаемые в этой таблице (если они не встречаются в публикуемых документах и комментариях), не приводятся в соответствующих указателях сборника.

В качестве третьего приложения приводится перечень епархий РПЦ по состоянию на весну 1917 г. В нем указаны и города, в которых размещались кафедры правящих архиереев. В общий список не включены викариатства РПЦ. В четвертом приложении содержатся карты епархиально-административного деления РПЦ накануне Февральской революции. На них не обозначены границы Алеутской епархии, находившейся на территории Северной Америки. В качестве последнего, пятого приложения публикуется карта боевых действий, развернутых на востоке России в 1917 г. По ней, в частности, можно составить представление об оккупированных немецкими и австрийскими войсками территориях страны, а также о расположении русских армий весной и летом того года. Эта информация имеет отношение к географии съездов военного духовенства, материалы которых приводятся на страницах книги.

Сборник снабжен научно-справочным аппаратом: указателем имен, указателем церковных соборов, съездов и собраний духовенства, указателем упоминаемых организаций и учреждений, а также предметным. В указателе имен лица, принадлежащие к Царскому Дому, причисленные Русской церковью к лику святых, а также все монашествующие указаны по их именам, а рядовые клирики - по фамилиям (если таковые указаны в источниках). В указателе надстрочными цифрами отмечены иерархи, священнослужители и лица Царского дома, которые на рубеже XX-XXI вв. причислены к лику святых новомучеников и исповедников Русской православной церковью за рубежом и Московской патриархией (Русской православной церковью). Краткие сведения об упоминаемых в сборнике лицах взяты из светских и церковных справочно-энциклопедических изданий. Данные о некоторых личностях установить не удалось. В указатель не вошли имена библейских персонажей. Кроме того, в указатель имен не помещены имена священников-депутатов IV Государственной думы (список которых приводится в качестве приложения к документу № 649), если они не упоминаются в других местах настоящего сборника.

При составлении географического указателя съездов и собраний православного духовенства и мирян слова «собрания» и «съезды» считаются синонимичными. В качестве съездов рассматриваются и два церковных собора, имевших статус епархиальных собраний - Петроградский и Закавказский. Однако Поместный собор РПЦ, имевший общероссийский и общецерковный статус, выделен отдельно. В указателе не приводятся названия вселенских и поместных соборов восточных Православных церквей.

В конце сборника приводится перечень использованных архивных фондов и периодических изданий, список опубликованных документов, иллюстраций, а также сокращений.

Документы в каждом из разделов расположены в хронологическом порядке, публикуются по правилам современного правописания, с сохранением стилистики оригиналов. Сокращения раскрыты в квадратных скобках. Пропуски в тексте отмечены отточием. Все даты, за исключением специально оговариваемых случаев, приводятся по старому стилю.

|

Печатью коллективного антихриста является QR-код

Вся Мне предана суть Отцем моим, и никтоже знает Сына, токмо Отец: |

Поиск по сайту

|

Преподобне отче Серафиме, моли Бога о нас! |

ЧЕМ ТЫ ДОСАДИЛ ДЕМОНАМ СЕГОДНЯ? ДЕМОНЫ ДОЛЖНЫ ПЛАКАТЬ! ИСПОВЕДУЙСЯ, ПРИЧАЩАЙСЯ, МЕНЯЙСЯ |

Бог создал мiр, в котором всё лишь для тебя и ради тебя и люди, и животные, и обстоятельства, |

|

Боже мой, Душе Святый, Любовь Божия! Я люблю тебя! |

Молитва Господи Боже, Отче Вседержителю, созидающий меня и весь мир вокруг меня, я снова зрю ту часть творения, которую охватывает взор мой, и в которой не видно никого, кроме населяющих его тварей. Ни Тебя Самого, ни Ангелов, ни Святых, ни бесов. Для моих физических глаз и ушей, осязания и обоняния в этой комнате нет никого, и если бы не вера и не те доказательства, с которыми мне довелось столкнуться, я бы ни за что на свете не поверил, что этот окружающий меня физический мир полностью нематериален и является всего лишь Твоим ожившим Словом, ставшим для меня по действию Духа Святаго и моим телом, и продолжающей его вселенной. Мы – дерева, насаженные Тобой, на ветвях которых рождаются все плоды добра и зла. И очень жаль, что во времена неведения я родил столько плодов преслушания, которые проросли и прозябли вокруг жилища моего. Я плодил зло и взращивал его, вместо того, чтобы выкорчевывать и уничтожать. Но по великой милости Твоей поверил, понял и принял решение измениться и изменить почивающий на моем держании мир. Даруй же, Господи, чтобы мое держание стало отныне только Твоим, и ни в моих мыслях, ни в моих желаниях, ни в моих расположениях, ни в чувствах, словах и делах, да не будет ни малейшего участия бесовского, и я стану руководствоваться и управляться в жизни сей только посланным Тобою Ангелом-Хранителем моим. Аминь. |

Царская Православная Церковь есть сообщество людей, отвергших какое-либо познание зла, ставших на путь полного и всецелого покаяния, стремящихся к исполнению Заповедей Божиих, обретению спасения и стяжанию христианской любви к Богу и всему Его Творению через все даруемые Им церковные таинства. |

ВСТАНЬ НА ПУТЬ ПОЛНОГО И ВСЕЦЕЛОГО ПОКАЯНИЯ!

АВТОРСКИЕ ПРАВА © 2009-2024 ВЕЛИКАЯ ДИВЕЕВСКАЯ ТАЙНА - ПАСХА СВЯТОЙ РУСИ